Frédéric Roux

L’IRONIE DU SPORT

GENERALITÉS

NO WOMAN EVER CALLED ME A QUEER

Bordeaux le 17.4.1987

Le Monde

Messieurs,

Il m’arrive de parcourir le Monde des Livres malgré l’effet désastreux exercé sur mes connexions cérébrales par les multiples coups qu’ont porté sur ma boîte crânienne un nombre considérable d’ouvriers pour la plupart maghrébins. C’est donc avec plaisir que j’ai vu le supplément du 27 mars célébrer le come-back de la vraie pensée et de la vraie culture, celle de Bartok et de Cremonini (on peut préférer Berg et Boltanski…) ; à croire que la vérité, comme le marché, a de réguliers mouvements de balancier.

J’ai particulièrement apprécié l’article de Danielle Sallenave : “Un cheval de course peut-il être génial ?” C’est une des deux questions en ce monde à laquelle on peut répondre : “non”, sans coup férir ; la deuxième étant : “La lauréate d’un prix littéraire peut-elle gagner le Grand Prix de l’Arc de Triomphe ?” Il faut dire que l’introduction ne pouvait que me ravir : “Tout (quoi ?) a commencé, disait Musil, lorsque l’on a qualifié un boxeur, puis un cheval de génial”. Je me suis souvenu à ce propos que j’avais à une époque assez éloignée de gloire médiatique fait l’étonnement (feint) de notre chroniqueur littéraire national ; le héros de mon roman, boxeur de son état, ne feuilletait-il pas l’Homme sans qualités dans les vestiaires…

Ainsi donc si l’on fait un peu de poétique à propos de cette phrase, à laquelle on ne peut, par ailleurs, qu’adhérer (des civilisations entières ne se sont-elles pas effondrées lorsque leurs dirigeants ont porté au cheval l’intérêt exagéré que portaient leurs sujets aux artistes) on se rend compte qu’elle ne dit qu’une chose : assez bas sur l’échelle animale on trouve le cheval, juste au dessus, le boxeur ; pour ce qui suit on hésite entre concierge et chanteur de variétés. C’est une phrase que je pourrais réécrire de la façon suivante : “Tout (mais quoi ?) a commencé lorsque l’on a qualifié Nathalie Sarraute, puis Claude de géniale.”

Je me sens lorsque je parcours le texte de Danielle Sallenave (pas Musil) dans la peau d’un juif sentant confusément le texte anti-sémite sans pouvoir le prouver. Et ce d’autant plus que quelques lignes plus bas il est question de la thèse de Pierre Bourdieu “à peine caricaturée”, selon laquelle : “écouter Bartok plutôt que Linda de Souza ne signifie pas la reconnaissance d’une valeur esthétique mais seulement l’appartenance de classe”. Il me semble qu’après avoir accessoirement souligné des similitudes réjouissantes entre certaines phrases itératives de Robert Chapatte : “Vous êtes contents d’avoir gagné ?” et de Bernard Pivot : “Votre roman est-il autobiographique ?” Pierre Bourdieu a surtout mis à jour les mécanismes d’exclusion qu’opère une culture pour en dominer une autre. Lorsque l’on voit Danielle Sallenave exclure du cercle du juste les chevaux et les boxeurs, Linda de Souza et Poulbot, on est contraint de se demander si la pensée de Pierre Bourdieu est si caricaturale que cela et surtout si Danielle Sallenave n’ignore pas qu’il y a des Linda de Souza à l’université.

Plus bas Danielle Sallenave pose une question : “Que dit le nihilisme culturel ?” La phrase suivante elle a trouvé la réponse — elle est rapide comme l’éclair : “Tout se vaut.” Et si cette phrase était une coquille, si nous avions lu dans Le Monde du lendemain : “Dans notre édition du 27 mars 1987 il fallait lire : ‘Tout se vend’ et non ‘Tout se vaut’. Nos lecteurs auront rectifié d’eux-mêmes”. Si cela était, cela nous dispenserait, par la même occasion, du refrain de l’universitaire, probablement ex-membre du PCF, sur le marxisme, où celui-ci se voit qualifié de critique de la notion de valeur. Peut-être — mais il ne s’agit que d’une supposition — que le marxisme définit surtout différentes catégories de valeurs, ce qui n’est pas les nier toutes. “Nous n’avons pas les mêmes valeurs monsieur l’huissier !” dit fièrement l’héroïne d’une publicité pour les rillettes. Je ne saurais mieux dire.

S’il est certain que “l’air du vide” que nous chante la classe moyenne est haïssable (en quoi est-il la logique ou le manque de logique du Capital, c’est Baudrillard qui nous le dira…), la renaissance pseudo-aristocratique que professe Danielle Sallenave ne l’est pas moins.

Sport de l’angoisse

Avant la télévision le sport n’existait pas. Peut-être, à l’état embryonnaire, ou alors dans des conditions exceptionnelles. On le pratiquait dans des coins reculés : Bazeilles et Tardets, en dehors des limites de la cité, derrière les boulevards périphériques, sur les prés communaux, les jachères. L’ouvrier soufflait dans ses doigts et rajustait son passe-montagne… Sedan reçoit le Red Star, à la mi-temps, en coupant les citrons, il pourra parler de grève générale avec l’inter gauche audonien. Le paysan vissait son béret sur un occiput rougi par les moissons, son voisin d’Alos-Sibas-Abense le Haut, en mêlée ouverte, il allait entendre parler d’Alos-Sibas-Abense le Bas… l’aristo vérifiait la tension des boyaux de sa raquette… le nord-africain s’enfilait un verre de rouge pour ne plus penser à son prochain combat. Tout cela ne ressemblait pas à grand chose : à chat-perché, aux défis stupides après-boire quand l’homme a tombé la veste et cherche des noises à son voisin. Une pratique marginale hantée par des fins de race, des scouts attardés ou des attardés mentaux, heureux comme des mouflets de se courir après, de jouer à la balle, de se taper dessus. Pour les récompenser, on leur remettait une médaille en bronze d’aluminium avec leur nom gravé dessus, on les faisait monter sur une caisse à oranges renversée, l’adjoint au maire leur secouait la louche aux accents de la Marche du 17° RI jouée par l’orphéon municipal et la messe était dite.

On est bien obligé de constater que, depuis la médiatisation généralisée du monde, le sport a fait d’immenses progrès, son succès est désormais tel qu’il est devenu obligatoire. Tout cadre conséquent se flingue consciencieusement l’oreillette en tirant le matin des développements insensés sur son vélo en fibre de carbone, l’après-midi, il va faire bouziller les ménisques de ses rejetons par un professeur de tennis, sa femme est actuellement traitée au laser pour une pubalgie consécutive à la pratique intensive du cardio-training. L’avenir leur appartient et le caméscope avec.

Les raisons de ce succès viennent, sans doute, du fait que le sport est indiscutable : le plus fort, c’est le plus fort, le plus rapide, le plus rapide, un point, c’est marre ! Indiscutable parce que quantifiable, il suffit d’ouvrir un numéro de l’Equipe pour être submergé de chiffres qui, pris séparément, ne veulent rien dire : le club de basket de Vrignes-Ardennes (3771 habitants) souffre d’un déficit d’un million de francs, Sampras compte 4884 points à l’ATP, Califano pèse 108 kilos, en NBA la ligne du tir à trois points passerait de 6,75 à 7,23 mètres, mais qui signifient juste que rien aujourd’hui ne doit échapper à la mesure, pas même la démesure.

Pendant que sur une chaîne concurrente une dizaine de millionnaires se disputeront le droit de gagner davantage, la Marche du Siècle, en direct du SPORTEL à Monaco, s’interrogera sur les coulisses de l’exploit. Qui sont les champions aujourd’hui ? Le spectacle l’emporte-t-il sur l’épreuve ? Est-ce l’argent, la médiatisation ou l’exploit qui les gouverne ? Les réponses sont à la portée de tous ceux qui seraient munis d’un tant soit peu de jugeotte, elles seront esquivées par : Ben Johnson, Mary Pierce, Thierry Rey et les invités psy-psy de service. Deux reportages seront également diffusés : l’un sur le dopage en ex-RDA, l’autre sur l’entraînement de deux gymnastes françaises. Tout cela sera fort démocratique et n’empêchera pas, c’est à craindre, les spectateurs de zapper sur TF 1 pour connaître les résultats ou apercevoir de l’intelligence visible.

On condamnera le dopage, mais après tout, si Ben Johnson est ce soir sur un plateau de télévision et non pas à garder un stade non loin de Saskatoon dans le Saskatchewan, c’est grâce à quoi ? Pourquoi cette fausse pudeur envers les adjuvants chimiques dont on ne peut plus se passer ? Pourquoi les sportifs n’auraient-ils pas les mêmes droits que les drogués de Zurich, dans la mesure où, bien sûr, comme les drogués de Zurich, ils se drogueraient librement. Cela permettrait à la médecine de progresser, un peu à la façon dont la Formule 1 profite à tout un chacun (toit ouvrant, autoradio, fermeture centralisée des portes).

Les deux jeunes gymnastes sont heureuses, c’est elles qui le disent, comment ne pas les croire ? Douze heures par jour à travailler cloîtrées dans un internat aux murs roses et mauves. Que veut le peuple ? Le bonheur… douze heures de boulot, un psychologue et une diététicienne !

Soyons sérieux, lorsque de telles sommes (des milliards de milliards de dollars) et de tels intérêts (la cohésion sociale) sont en jeu, tous les moyens sont bons : présélectionner, comme au haras, les petites, les grands, les asthmatiques (ils ont le droit d’utiliser la Ventoline), aller chercher sur les hauts-plateaux ou dans la savane la marchandise qui manque sur place. Si c’est l’intérêt du CIO, de Coca-Cola, de Don King et du libéralisme réunis, pourquoi hésiter ?

En des temps intermédiaires des gauchistes avaient dénoncé le sport comme étant le nouvel opium du peuple, il faudrait plutôt parler de Turbo-Prozac GTI. Tout cela est dépassé, le sport réalise le rêve le plus secret du sujet : être un objet, de préférence télévisé.

On oublie toujours une chose à propos des esclaves : ils avaient le droit d’être riches, pas celui d’être libres.

Le doping est l’avenir du sport

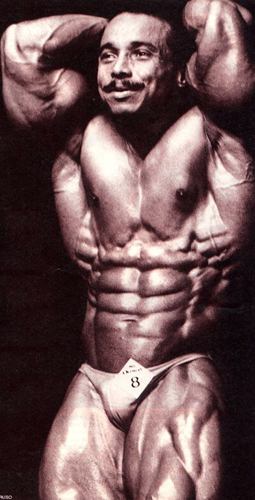

A la mémoire de

Mohammed Benazizza,

culturiste et martyr

Que veut l’homme ? L’homme veut un spectacle de qualité, et vivre dans un monde meilleur. Que veut la morale ? Empêcher l’homme d’assister à un spectacle de qualité et le meilleur des mondes d’advenir. De quel droit ? La morale, en l’occurrence, n’a qu’un seul but : entraver notre plaisir. Et quel plaisir plus absolu que celui de courir plus vite, sauter plus haut, lancer plus loin que son voisin de palier, de lui être supérieur et d’être admiré pour cela par la planète entière convoquée pour l’occasion ? Dans ces conditions, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait interdire à n’importe quel sportif d’absorber librement n’importe quelle substance qui l’aiderait à améliorer ses performances, sinon une morale désuète qui n’a plus cours dans la réalité spectaculaire et marchande où se déploie le sport en sa totalité.

Quelques voix plus au fait de la réalité contemporaine et de son obligatoire modernité se font jour pour demander la suppression du contrôle antidopage. On concédera sans peine à ses partisans qu’interdire des produits indétectables améliorant, sans doute possible, les performances dans le cadre d’une activité qui ne reconnaît que la performance est stupide en soi et ne peut être que sans effet. Monsieur André Alphen, chef des informations au quotidien l’Equipe, s’est fait le porte-parole de cette position dans les colonnes du Monde du 19 juillet dernier. Si l’on admire pour l’occasion sa lucidité, on lui reprochera une certaine timidité (que l’on espère feinte) dans le propos. Pourquoi donc ne pas, purement et simplement, autoriser le dopage puisqu’il est autorisé de fait ? Légiférer sans tenir compte de la réalité est absurde. Pourquoi même ne pas l’institutionnaliser, pourquoi surtout ne pas en recommander l’usage ?

A partir du moment où le sport est l’idéologie dominante rêvée de notre monde, donc de son avenir (il a été nécessaire d’avoir recours à la photo-finish pour départager les finalistes, la publicité semblait nettement en tête jusqu’à la sortie du dernier virage, mais elle ne s’occupait — fatale faiblesse — que de tenter de rendre les marchandises humaines alors que le sport présente l’avantage de réussir à faire de l’humain une marchandise), on ne voit pas quelle instance pourrait simplement vouloir s’y opposer sans courir à sa perte.

Il semblerait, aux dernières nouvelles, que le sport soit le moyen le plus efficace de cohésion sociale du moment, chacun peut le vérifier par lui-même sur les stades et sur les écrans. Dans ces conditions, essayer de s’opposer pour des raisons soi-disant morales au progrès que la pharmacopée et bientôt la génétique mettent à sa disposition est tout bonnement réactionnaire, sinon immoral. Ne dit-on pas que le doping améliore les performances ? Qui se déclarerait aujourd’hui contre une amélioration, quelle qu’elle soit ?

Rien ne peut s’opposer à la liberté de chacun ni au progrès. Charles Bietry, le Monsieur Sport de Canal +, la chaîne emblématique de notre devenir, l’a bien compris qui, au spectacle de deux jeunes filles tentant par tous les moyens en leur pouvoir de se défigurer (ce que, d’ailleurs, elles réussissaient parfaitement), s’exclamait : “Il est interdit d’interdire !”. Les 10 commandements sont de peu de poids face à la seule injonction du “pay per view”… “Ta cotisation régleras ponctuellement”.

Il n’est rien, de nos jours, qui puisse être mis en balance avec la liberté dont nous jouissons si ce n’est la fraternité (qui, bien que concurrentielle, est la norme qui régit les rapports des sportifs entre eux… ne nous le répètent-ils pas tous sans avoir besoin de l’avoir appris ?) et l’égalité ; l’autorisation du dopage serait, sur ce plan aussi, un progrès non-négligeable puisqu’elle mettrait fin à l’injuste inégalité entre utilisateurs d’un dopage indécelable mais cher et ceux d’un dopage bon-marché aisément décelable.

Accessoirement la science a tout à y gagner, de la même façon que le sport automobile contribue un peu plus chaque jour à l’amélioration de nos véhicules (air-bag, toit-ouvrant, condamnation centralisée des portes), la recherche médicale de pointe ne pourrait tirer de l’expérimentation sur des cobayes de si haut niveau que des enseignements sans commune mesure avec ceux dont elle peut se vanter aujourd’hui. Ne vient-on pas de découvrir que l’injection de Testostérone massivement utilisée par les sprinters améliorait l’état des grabataires et des malades du Sida avec, il est vrai, les quelques dangers que l’on peut déplorer dans l’état actuel de nos connaissances (cancer prostatique, insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique sévère) ? Un autre des effets secondaires de ces traitements est le rajeunissement de ceux qui l’expérimentent ou du moins, pour l’instant, le rallongement de leurs carrières, le meilleur exemple étant celui de Linford Christie qui finira par remplacer Dorian Gray dans nos mythologies personnelles. Et l’on voudrait nous empêcher d’accéder à la jeunesse éternelle !

S’il semblerait que de si judicieuses ordonnances puissent suspendre le temps il est, en revanche, hors de question que l’histoire revienne en arrière et que l’on applaudisse des sportifs qui ne seraient ni meilleurs ni plus beaux que ceux des années 30. Que l’on propose à l’homme de la rue les photographies de Frankie Fredericks avant et après traitement et l’on verra si le commun n’a pas une vision juste parce que définitive de l’avenir et du progrès. Il est aisé de critiquer l’évolution des morphologies sportives en la comparant, par exemple, à celle des culturistes féminines, mais il suffit de confronter ces dernières à des canons anciens pour se rendre compte que la beauté est définitivement du côté de Cory Everson et consorts.

Moins anecdotiquement, assimiler le doping aux drogues est un argument qui s’effondre de lui-même si on l’examine avec un tant soit peu de sérieux. Les drogues illégales (pour celles qui ne le sont pas, l’appellation : drogue ne se justifie pas) désocialisent, c’est là leur fonction sociale, alors que le doping est le meilleur allié de la conformité sociale, de l’adhésion aux modèles mis en place par l’économie qui nous régit avec bienveillance et sagesse. Qui, là encore, voudrait revivre un monde où les affrontements guerriers sèment la mort et la destruction alors que ceux-ci se règlent désormais sur des modes ludiques et électroniques consentis par tous ?

Que l’on cesse donc de nous casser la tête avec la soi-disant “pureté” du sport qui n’est qu’illusion et l’idée d’une “nature” qui n’a jamais existé depuis que l’homme lui a imposé sa loi. Que l’on autorise enfin les sportifs à assumer librement leur destin qui est de nous distraire et de nous servir d’idoles. Si la mort ou la maladie peuvent les surprendre dans l’exercice de leur sacerdoce, ayons toujours présent à l’esprit qu’elles sont, aussi, notre horizon et que nous les affronterons, pour notre part, sans gloire.

Ça va sport !

Ces temps derniers, le capitalisme a fait d’énormes progrès.

À tel point que tout ce qui est bon pour le capitalisme est bon pour l’humanité et synonyme de progrès. L’humanité, bien évidemment, étant l’ensemble des consommateurs solvables et le progrès la multiplication à l’envi des mêmes marchandises, jusqu’à ce que rien dans le monde n’échappe au règne du quantitatif. Tous ceux qui y sont opposés ou qui se réclament du qualitatif se voyant immédiatement disqualifiés ou traités de : passéistes nauséeux, réactionnaires fieffés ou pire encore de… chasseurs. Le hard-libéralisme semblerait donc l’horizon indépassable de nos sociétés développées qui y sont soumises et des autres qui ne désirent que l’être. Tout cela viendrait de ce que les idéologies sont mortes et le mur de Berlin détruit, de ce que le socialisme (sous une forme moins gestionnaire que celle que nous avons l’habitude, par paresse, d’appeler ainsi) a échoué dans son ensemble et que, selon Jean-Pierre Elkabbach, qui en connaît un rayon, la télévision crée la réalité.

Fort bien !

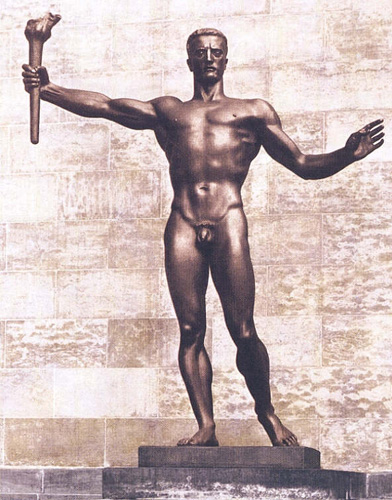

Le sport a accompagné sans scrupules, lorsqu’il ne les a pas précédés, tous les totalitarismes du siècle et tous les vieux gauchistes ont eu beau jeu de dénoncer ce qui dans le sport le meilleur agent de massification possible militaire ou ludique. Cette critique est, aujourd’hui, à peu près aussi performante qu’un boulier comparé à un ordinateur portable en vente au BHV ( 64 MO SDRAM, 433 Mhz, 4,8 GO, DVD ) puisque la situation du sport que ce soit dans l’industrie ou dans l’imaginaire de marginale est devenue centrale. La situation est, d’ores et déjà, pire qu’on ne peut l’imaginer. C’est pour cela, sans doute, qu’il faut s’en occuper en dehors des revues confidentielles à la lumière de Berlin, Munich, Moscou, Atlanta et du Heysel avec un brin de dialectique négative.

De la même manière que la culture est devenue la marchandise rêvée (on s’occupe dans le secret des commissions à éliminer les derniers obstacles – l’auteur par exemple et ses droits – qui s’opposent encore à sa soumission complète), le sport est le spectacle idéal dont nos modernes tyrans rêvent de nous rendre définitivement aveugles.

Le meilleur des mondes est à venir, c’est là son intérêt.

Un des leurres les plus usités par le pouvoir est de présenter comme un problème qu’il s’applique à résoudre ce qui doit devenir la norme. De la même façon que l’on s’occupe, ces derniers temps, plus que de raison de l’analphabétisme qui menace(rait) alors, qu’en réalité, on a décrété, depuis belle lurette, que 50% d’analphabètes était le taux raisonnable pour pouvoir gouverner sans risque, les questions les plus couramment soulevées, lorsqu’il est question de sport, sont celles de son entière soumission à la sphère de l’économie et du danger que lui fait courir le dopage ; ce qui veut dire que dopage et dollars seront, désormais, les deux piliers du sport à venir.

C’est comme cela et pas autrement.

Toutes les tentatives des gouvernements et des fédérations déclarant vouloir lutter contre le dopage sont de peu de poids lorsque l’avenir des gouvernements est d’être dissous par les multinationales et celui des fédérations d’être remplacé par le conseil d’administration de Nike et d’Adidas. La toute puissance de la technique passant, entre autres, par une toxicomanie admise et un dopage généralisé, le politique ne peut s’y opposer tant que ses intérêts donc son existence y seront liés.

Lorsque, et cela ne saurait tarder le dopage ne sera plus chimique mais génétique se profilera l’avènement d’une nouvelle race à l’image de la race des vainqueurs que le national-socialisme n’avait pas les moyens techniques de réaliser. D’ores et déjà la technique sportive a réalisé la figure du héros des fresques staliniennes (Ralph Lauren) et de la statuaire d’Arno Brecker (Hugo Boss) et nous sommes conviés à l’admirer – béats – sans trêve ni repos sur les chaînes à péage. L’époque n’est pas si éloignée où les femmes et les hommes concourront ensemble puisqu’il n’existera plus de genre ni de sexe.

Pour ce qui est du reste, l’obscénité des derniers chiffres dont on fait semblant de s’indigner (alors que l’on en jouit) suffit : Nike paie Michael Jordan plus que ses 30 000 ouvriers indonésiens. Il y a à cela deux raisons : il leur rapporte davantage, il est donc, à leurs yeux, trente mille fois plus humain.

On aura compris de tout ce qui précède que je me compte comme l’adversaire du monde (et du sport) que l’on nous prépare et que l’on nous imposera si nous n’avons ni le courage de le regarder en face ni celui de lutter pour le détruire.

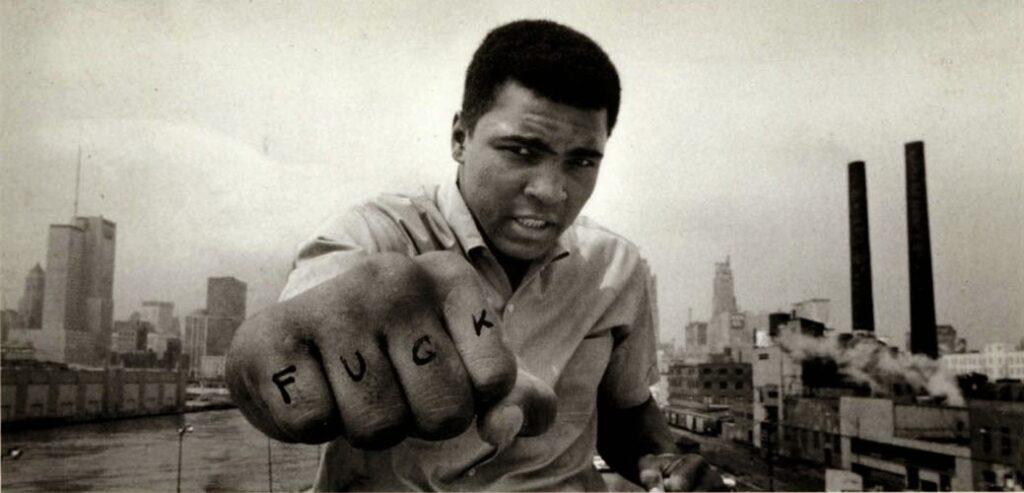

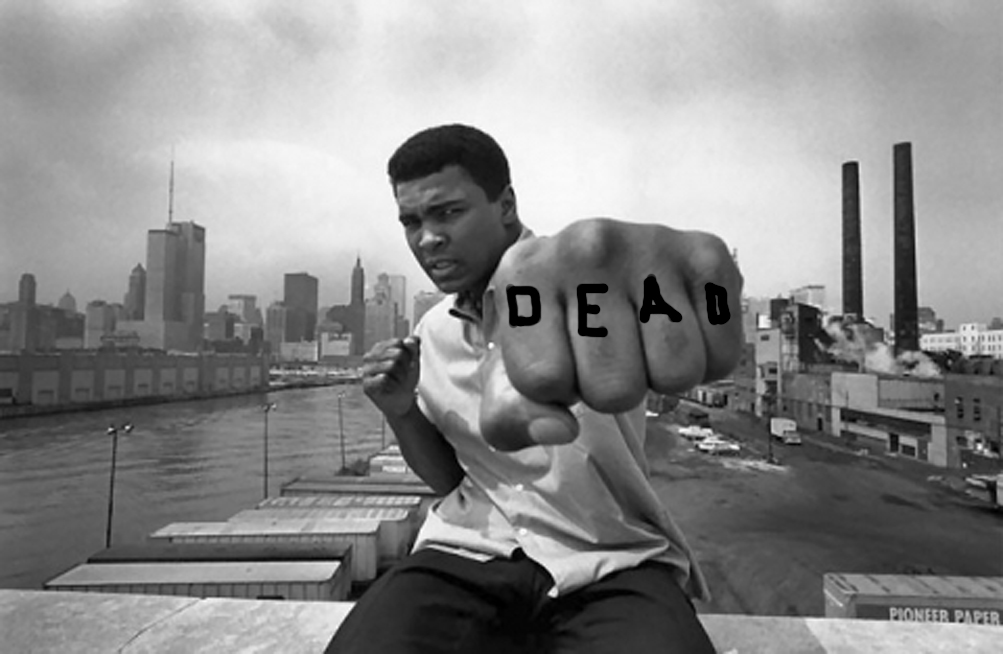

Le paradoxe étant que je pourrai renoncer à tout cela si l’on me proposait d’être Muhammad Ali, ne serait-ce que l’espace d’un combat !

Le dopé est l’avenir de l’humanité

Que les choses soient claires : pour ceux qui savent, et qui cachent donc soigneusement ce qu’ils savent (c’est ce secret qui assoit leur pouvoir et assure leurs dividendes), le sport et le dopage sont désormais inséparables au point que la pratique de l’un rend obligatoire l’usage de l’autre.

Tous les efforts consentis, à bon escient, par les ennemis déclarés du dopage seront vains tant qu’ils n’auront pas admis que le sport moderne est inséparable du dopage ; ils n’ont, en réalité, qu’un seul effet : rendre les techniques du dopage chaque jour plus efficaces et son contrôle impossible. Un peu à la manière dont l’émergence politique de l’écologie indique au capitaliste astucieux, qu’il lui faut investir dans la dépollution plutôt que dans la pollution, s’il veut voir ses bénéfices croître.

Quiconque se déclare, aujourd’hui, adversaire du dopage ne peut être qu’un partisan de la fin du sport. Je ne parle évidemment pas du sport pratiqué « autrefois », qui avait encore à voir avec le plaisir et le jeu, mais du sport professionnel moderne qui n’a rien à voir avec ces notions désuètes.

Les effets les plus comiques de cette réalité nouvelle proviennent, bien sûr, de la discipline où la toxicomanie est, depuis toujours, la culture dominante : le cyclisme. La dernière des blagues belges en date : lors du dernier Tour de France, et le jour même de la présence de Marie-George Buffet sur son parcours, des cyclistes positifs aux corticoïdes ont été déclarés négatifs sous prétexte qu’ils avaient un certificat médical attestant que leur état en nécessitait l’usage.

Dans d’autres disciplines moins hexagonales (c’est-à-dire sous la domination complète de l’Empire qui domine le monde), l’usage des drogues est intégré au fonctionnement même de celles-ci, à tel point que les contrôles effectués aux USA portent seulement sur la détection des drogues dont l’usage est censé détruire le lien social et non sur celles qui le renforcent.

Ayant pris conscience de cet état de fait, les esprits pragmatiques avancent l’idée d’une légalisation d’un dopage « raisonnable » ; d’autres, plus lucides, font remarquer que les sportifs de haut niveau et les toxicomanes partagent le même système de valeurs, que le plaisir de la victoire et celui du « flash » sont de même nature et que la raison en est donc retranchée.

Plus que tout cela, une chose peut inquiéter : la naissance d’une nouvelle race (les sportifs de compétition sont de façon de plus en plus voyante les spécimens d’une post-humanité, où même la différence des sexes n’a plus cours, aussi éloignée du commun des mortels que nous le sommes des singes Bonobos) que des idéologues funestes n’avaient fait qu’appeler de leurs vœux. Les nouvelles avancées de la technique (manipulations génétiques et autres) ne feront que creuser ce fossé jusqu’à le rendre infranchissable à ceux qui, à force de talent et de sacrifices, souhaiteraient le combler.

Un détail encore : le public s’en fout. Il se défonce, pour sa part, en ingurgitant des kilomètres de pastis.

Berlin, encore

Quoi que l’on fasse, on se heurte toujours, lorsqu’il est question de sport, au moment où il s’est révélé dans sa cruelle vérité : Berlin 1936 !

La culture de masse est née dans les stades et la « société du spectacle » qui va avec, peut-être aussi ; les premières salles de télévision collectives (fersestuben) gérées par les Postes allemandes ont diffusé… les Jeux Olympiques de Berlin.

Ensuite ? Ça risque de virer rengaine !

S’il n’est pas inutile de se souvenir, avec les gauchistes de base et les fins analystes du Monde diplomatique, que le national-socialisme a été le premier régime politique à instrumentaliser le sport en beauté, il est plus difficile de comprendre pourquoi le sport, après avoir servi tous les totalitarismes, est aujourd’hui le meilleur allié de l’hyperdémocratie, et plus pénible de constater que soixante-dix ans après celles de l’athlétisme et du nazisme, et sur le même territoire, il va falloir assister aux noces du football et de l’ultralibéralisme dans le même enthousiasme crétin qui préside à ce genre de resucées.

Tout être raisonnable sait, si ça l’intéresse, que Sepp Blatter, patron de la Fifa, est aussi habile en détournements de fonds que l’avant-centre carioca en petits ponts ; que, tout comme si elle était envahie par une armée en campagne, on installe sur toute l’étendue de la Germanie des bordels amovibles (on importe de Croatie, à cette occasion, la main d’œuvre idoine) à seule fin de soulager les supporters frustrés par la défaite de leur équipe favorite ; que l’humanité va communier un mois dans une religion (sans Dieu évidemment) un tantinet grotesque avec la bénédiction d’Olivier Besancenot, et s’empoigner aux comptoirs dans des querelles byzantines : le latéral guatémaltèque était-il ou non hors-jeu ? En gros, qu’il va falloir quelque temps faire l’impasse sur l’intelligence. Mais comment, sans risque d’être lynché, ramener l’arrêt de la carrière de Zinedine Zidane à des proportions décentes et non pas à une « perte pour l’humanité tout entière » (Florentino Perez, ancien président du Real de Madrid) ? Comment interdire le rêve aux foules ? Surtout lorsque leurs châteaux en Espagne consistent à vouloir porter les mêmes chaînes (en or) que David Beckham, piloter un 4X4 aux vitres fumées (jantes alu), arroser à intervalles réguliers un ficus blond (90-60-90) dans une chambre décorée par Versace, alors que le seul luxe qu’elles peuvent se permettre d’ordinaire est de passer un week-end au Formule 1 de Laval.

L’esprit critique manque de supporters pour peu que l’on compare son kop à celui de n’importe quelle équipe de division minuscule ; il ne peut rien contre les intérêts en jeu en la circonstance, qui sont pharamineux puisqu’il s’agit de millions de millions d’euro-dollars et de rien moins que de cohésion sociale.

Que demande le peuple ? Du pain et des jeux !

Refrain connu…

Peu importe en définitive, on verra, peut-être, un ou deux bons matchs et à quoi bon se lamenter sur le sport devenu la pire idéologie du siècle, le moindre coup franc de génie nous fera tout oublier et renverser notre plateau repas comme n’importe quel abruti de base.

La question n’est pas là.

En réalité, il y a plus préoccupant que distinguer ce qui dans le sport est pure aliénation ou mesurer en quoi le pouvoir utilise cet orviétan pour anesthésier le peuple. Ce qui est plus préoccupant saute aux yeux : l’hyperdémocratie réussit là où les dictatures ont échoué, elle accouche du surhomme qui arbore le corps dont rêvaient Arno Brecker et Leni Riefensthal (en prime elle fait disparaître l’histoire et la géographie, mais c’est une autre histoire), un corps qui est celui du sportif d’aujourd’hui. Aboli dans sa perfection même.

Ce que la fiction et les totalitarismes avaient imaginé : une nouvelle « race » humaine, la science et la technique le rendent désormais possible. Le corps est la scène où cette nature inédite fait son apparition, le sport est son laboratoire et les sportifs ses cobayes.

Comme le doping décuple les performances des athlètes (à tel point que le dopage est devenu constitutif du sport), les drogues (dé)règlent nos comportements ; les kidsyankees font passer les tonnes de burgers qu’ils engloutissent avec des hectolitres de Ritaline, nous avalons des stères de tranquillisants pour supporter le monde de rêve que nous nous sommes créé. Bientôt les thérapies géniques prendront le relais et mettront fin, en ce qui concerne le sport, au ridicule d’une lutte anti-dopage toujours en retard d’une bataille. L’eugénisme dont il n’était, jusqu’il y a peu, question que pour le condamner est plus ou moins pratiqué, plus ou moins admis. Il s’en faut de peu pour qu’on le plébiscite.

Après tout, pourquoi pas ? Tout ce qui est possible se doit d’être réalisé.

Le problème étant que devant tant de merveilles, il manque de se poser la question d’une nouvelle morale qui pourrait mettre de l’ordre et du sens dans le monde d’Hyperman, celui où les chimères seront ordinaires, l’humanité sans mémoire, les sexes confondus, l’hérédité produite par l’opinion, l’individu réduit à ses gènes, l’esprit défait, mais le corps parfait. Je n’en vois pour ma part qu’une seule, une morale génétiquement modifiée.

Qu’on leur foute la paix !

Le Kabyle sort de ses gonds, le mennonite se shoote, qu’en pensez-vous ? Voilà donc les deux sujets proposés à notre réflexion cet été, cela nous change du sudoku et nous plonge dans la même perplexité. Ce sont des sujets d’importance, on se doit donc d’y déployer des trésors d’intelligence et, lorsque celle-ci manque, appeler à la rescousse une alliée de bon aloi, amphibie et submersible à la fois : la morale. Et en morale, tout le monde en connaît un rayon, c’est connu ; personne n’en ignore les règles et chacun les applique avec soin, donc nous pouvons tous y jouer, ce qui est rare. Il existe, néanmoins, des spécialistes reconnus : les médiatiques qui sont spécialistes de tout, de canicule ou de cyclisme suivant les fluctuations de la pression atmosphérique et du calendrier sportif, mais surtout des moralistes d’envergure, croyants et pratiquants à la fois.

Sur cette scène ou Kant et Spinoza brillèrent naguère, amateurs et professionnels se succèdent pour déclamer la même rengaine : perdre son sang-froid sur une pelouse est intolérable, se droguer en altitude est dégueulasse. D’accord ! Mettons, mais pourquoi ? Je suppose parce que les sportifs doivent être des saints, et que donc en tant que tels ils sont contraints à la sainteté, ou des héros, donc forcément héroïques. Aux USA, on parle à leur sujet de « role-model » (Mike Tyson, O.J. Simpson)… d’exemple quoi ! pour la jeunesse bien sûr puisque la vieillesse a juste besoin de se vaporiser d’eau fraîche à intervalles réguliers et de stationner appuyée sur son déambulateur deux heures par jour dans un centre commercial climatisé. Il faudrait donc que, pour des salaires démesurés (c’est le marché) et une espérance de vie écourtée (c’est la vie), les sportifs supportent que l’on traite leur mère de sale pute à moins qu’ils n’escaladent à la vitesse d’une mobylette au galop avec une hanche nécrosée cinq cols sur le grand plateau dans la même journée avant de répondre en souriant aux questions de Gérard Holtz et ce sans le secours de la pharmacopée adéquate. Ce qui, vous l’avouerez, fait trop pour un héros et beaucoup pour un saint.

Cette belle unanimité donne la nausée. En amont, elle patauge dans l’ignorance, en aval elle démontre le mépris qu’il est habituel de porter aux esclaves et aux services qu’ils nous rendent. Comment, en effet, lorsque l’on a un peu de bon sens, imaginer une seule seconde que les sportifs actuels (et pas seulement les cyclistes) peuvent exercer leur métier dans ses conditions actuelles sans avoir recours aux drogues ? La plus grande partie de l’humanité y a recours pour seulement pouvoir supporter ses conditions d’existence ; dans cette mesure, pourquoi se droguer serait-il mal ? C’est même remboursé par la sécurité sociale ! Et à juste titre. Pourquoi les sportifs n’auraient-ils pas les droits des malades puisqu’il faut être malade pour faire ce qu’ils font, puisqu’ils sont malades ?

Que l’on s’interroge sur le sport, sur la place démesurée qui est la sienne, sur le fait qu’il est le meilleur allié du libéralisme après avoir loyalement servi tous les totalitarismes, qu’il soit devenu la pire idéologie du siècle, pourquoi pas, mais que l’on cesse de jouer les vierges effarouchées sous prétexte que le Kabyle disjoncte ou que le mennonite se charge. Comment pourraient-ils faire autrement ? Et pourquoi voudrait-on empêcher les sous-prolétaires de réaliser leurs rêves : une 4 X 4 chromée, un jacuzzi en marbre des Pyrénées et la blonde en silicon(n)e qui va avec ?

Si j’étais sportif professionnel, j’assimilerais cette campagne d’indignation feinte à une entrave à la liberté du travail ; elle repose, comme toutes les manifestations moralistes de ce genre, sur une hypocrisie effroyable : tout le monde sait (que l’on ne fait pas le Tour de France à l’eau claire par exemple), mais lorsqu’il est impossible de faire semblant de ne plus savoir, tout le monde s’indigne ; tout le monde exige des sportifs des performances qui nécessitent l’emploi d’adjuvants chimiques, mais tout le monde les condamne lorsqu’ils obéissent.

Ces allers-retours entre adoration et indignation doublent les bénéfices de ceux qui en font leur métier : la veille de la finale, Zinedine Zidane est le type le plus « cool » de la planète, le lendemain, la banlieue ne l’a pas quitté (ce qui n’est pas contradictoire, c’est en banlieue que l’on trouve les types les plus « cools » de la planète qui ne s’indignent pas de « raisonnements » semblables) ; les performances et les contre-performances (à moins que ce ne soit le contraire) successives de Landis sont le signe que le Tour est redevenu propre avant d’être celui qu’il est toujours sale.

On se prosterne et puis on lynche.

Tous les idolâtres qui exigent que Zidane soit Allah et Landis Dieu le père sont, par ailleurs, les adeptes de la catharsis sous-péridurale, les partisans de l’orgasme garanti sur facture et du coup de foudre à heures fixes. Des ignorants, des négligents et des crédules, c’est-à-dire ceux qui font le Mal dans le monde. Ce sont les dévots d’une religion sans Dieu, le sport, les adorateurs du spectacle. Nous (presque) tous qui voulons le beurre, l’argent du beurre et sodomiser la crémière sous les applaudissements du crémier, de préférence sur une chaîne hertzienne à une heure de grande écoute.

Et pendant ce temps-là un rapport souhaite légaliser ce que l’on appelait jusqu’ici « clonage thérapeutique » (passible de sept ans de prison depuis 2004), que l’on appellera désormais « transfert nucléaire somatique », ce qui est beaucoup plus rassurant ; peut-être que les découvertes légales de la génétique mettront enfin un terme à toutes ces vaines polémiques sur le dopage puisqu’elles le rendront indétectable.

On le souhaite. Pour le sport et pour les sportifs. Pour les équipementiers et les laboratoires. Pour l’humanité dans son ensemble.

BOXE

La boxe, oui ; la violence, non !

Kirk est bien d’accord !

Régulièrement, un boxeur meurt. Les plus cabotins d’entre eux choisissent de le faire sur le ring ; les plus discrets à l’hôpital, après quelques jours de coma. Et l’on voit refleurir aussitôt l’éternelle polémique : “Doit on tolérer cela ?” S’affronter en un sempiternel débat les éternels partisans d’une morale et de son envers. Chacun drapé dans les plis d’un humanisme de bon aloi, à coups d’arguments auxquels son adversaire se montrera délibérément sourd.

Ceux à qui la boxe répugne (ils préfèrent le golf, la voile et le tennis) ont beau jeu de dénoncer, à propos de ces combats mortels, la barbarie du spectacle qu’offrent deux individus animés volontairement des plus sinistres intentions l’un vis-à-vis de l’autre, sous les encouragements d’un public hystérique. Ils sont en général, aussi, opposés à la chasse, à la corrida, à toutes les activités où le sang est trop visible, qui rappellent, avec trop d’évidence, que l’homme peut être un redoutable salopard. Comment ne pas — dans le fond — être d’accord avec eux, malgré le peu de compréhension qu’ils ont de la catharsis et de ses nécessaires effets ?

Les partisans du “noble art” (qui sont souvent juge et partie) leur rétorquent que tout ça c’est bien joli, mais que ça ne date pas d’hier, que leur idéalisme bêlant est cousu de fil blanc et puis, qu’après tout, la boxe n’est pas plus dangereuse que : le parapente, le ski nautique ou le rugby. Vient alors le moment si redoutable où l’on s’affronte à coups de statistiques comme si l’exposé de colonnes de chiffres allait faire ressusciter un seul disparu. En face de ceux qui peuvent vite, aux yeux du standard de SVP convoqué pour la circonstance, apparaître comme des intégristes proches de la SPA et de la Fédération végétarienne, les partisans du “noble art” plaideront pour une raisonnable humanisation de la boxe à base, essentiellement, d’une médicalisation et d’une surveillance accrues. C’est bien tout ce que leur matérialisme libéral concédera à l’idéalisme dirigiste des adversaires de la boxe.

Il faut renvoyer ces adversaires-là dans leur coin. Après tout, si l’on veut supprimer la boxe, il suffit de supprimer les conditions qui permettent son existence et qui rendent sa pratique si séduisante aux désespérés de la terre. Personne ne s’émeut des peintres qui tombent de leurs échafaudages pour pas beaucoup plus que le SMIC D’un autre côté, on aura beau faire, il n’y a pas à tortiller, un coup de poing de poids lourd c’est cinq tonnes qui dégringolent et le cerveau du type d’en face qui fait amortisseur.

Match nul ! Ils ne nous proposent, tout compte fait, que de choisir entre une version scandinave et une version computérisée du symbolique. Ils sont les représentants médiatiques d’une vision historiciste de la boxe où chaque clan figurerait un stade plus ou moins avancé du Progrès où les notions de sacrifice et d’héroïsme s’effaceraient, d’où la violence serait soit exclue, soit rendue supportable. Car la boxe est, bien sûr, indéfendable, c’est pour cela qu’il faut la défendre. Sa contemplation est ignoble, c’est pour cela qu’il faut regarder les combats qu’elle nous propose les yeux grands ouverts. Elle a à voir avec le sacré ou du moins avec des recoins sombres de l’âme, le Bien et le Mal, des sentiments enfouis, la souffrance, la folie, des émotions étranges, le sublime et le grotesque ; le temps et le Destin, donc la mort.

Les boxeurs sont l’équivalent viril des prostituées : des sacrifiés qui fascinent et repoussent à la fois. C’est leur rôle. Ils purgent.

La mort fait partie intégrante de la boxe, elle est l’élément central de la tragédie qui se joue sur le ring et que tout boxeur qui est jamais “monté” a défié en toute conscience ou pas. C’est ce qui fait de lui, quel qu’il soit, un héros. Alors, qu’un boxeur meure, c’est la garantie que le spectacle est tout sauf virtuel, comme il faut qu’un Senna, de temps à autre, perde la vie afin que le cadre rassasié n’ait pas l’impression d’assister, sur son écran, à une partie de Scalextric.

Une devinette pour terminer : “Slimane fait de la boxe et Rachid du ‘rodéo’, qui aura des ennuis le premier ?” Réponse : Rachid. Le 7 avril 1993 à Wattrelos un policier lui a logé une balle dans la tête. Quatre jours plus tôt, Slimane Ardjouni, son frère, devenait champion de France amateur poids léger. Souhaitons-lui bonne chance ! Le malheur ne prend pas toujours qu’un enfant sur deux aux familles prolétaires. En avril 1994 Bradley Stone mourra des suites de son combat pour le titre britannique des super-coq, son frère était mort quelques mois plus tôt… d’overdose.

“C’est la vie !” comme disent les Pharisiens devant les tombes que l’on referme. Une vie semée d’embûches que les humanistes ne supposent pas.

La boxe est une tragédie plus évidente que le football

La boxe et le football sont ordinairement présentés comme les archétypes du sport populaire, du moins en France. Pourtant ces deux disciplines possèdent des univers et des mythologies très différentes, qui renvoient à des modes de production du spectacle sportif apparemment très éloignées. Frédéric Roux est sûrement l’un des auteurs français à avoir su le mieux immerger ses lecteurs dans ce monde de rencontres arrangées et de légendes par KO, notamment avec son magistral Alias Ali (Fayard) consacré à Cassius Clay. Son dernier ouvrage traite d’un combat historique entre Marvin Marvelous Hagler et Ray « Sugar » Leonard en 1987, dont le dénouement fait encore aujourd’hui couler autant d’encre que le but anglais en 1966. Il nous raconte tout ce qui sépare le ring du stade, et surtout l’art du sport…

Comment expliquez-vous que la boxe ait inspiré ou inspire encore davantage les écrivains que le football ? Sans parler du cinéma ?

Il doit exister quantité de raisons à ce que vous avancez, dont beaucoup que j’ignore. La première qui me vient à l’esprit est très pragmatique : le football n’est pas un sport très populaire outre-Atlantique, alors que l’essentiel de la littérature sportive est anglo-saxonne, bien qu’il semble que, depuis quelque temps, ça s’améliore par chez nous, que la littérature sportive en France ne veuille plus forcément dire biographies ineptes de sportifs fades et resucées décaféinées d’Antoine Blondin. Au cinéma, en revanche, elles ne peuvent pas s’améliorer puisque, de nos jours, le cinéma est presque exclusivement produit à Hollywood.

D’une manière plus « technique », le foot étant un sport collectif, son intérêt pour un lecteur ou un spectateur se disperse plus vite, les caractères sont moins marqués, les oppositions moins claires… On regarde quoi ? On suit qui ? La boxe a le net avantage d’être un sport individuel, il est plus facile pour un lecteur ou un spectateur de se concentrer sur un ou, à la rigueur, deux personnages, nécessairement les héros (Rocky, Jake LaMotta), plutôt que sur vingt-deux gus, sans compter les dirigeants, les arbitres et les coupeurs de citron. Mais la raison essentielle, je crois, tient sans doute à ce que la boxe n’est pas vraiment un sport… La mort n’y est pas perpétuellement jouée à grands coups de pied dans un ballon, elle est l’enjeu central de l’affaire jusqu’à devenir, parfois, hélas ! bien réelle. Ce qui fait, vous me l’avouerez, une sacrée différence ! C’est une tragédie plus évidente, plus immédiate.

Cela sans compter qu’il n’y a pas besoin d’être un spécialiste très futé pour en comprendre les règles, elles sont d’une redoutable simplicité : deux types enfermés, un arbitre pour rappeler la loi, le dernier qui reste debout a gagné… C’est tout ! Le foot, en revanche, c’est aussi compliqué à comprendre pour les Yankees que le cricket pour un Napolitain, le base-ball pour un Uruguayen ou le rugby à XIII pour un Ousbek.

Boxe et foot sont considérés comme deux grands arts populaires, mais leurs « mythologies » semblent diamétralement opposées, peut-on parler d’une juste répartition des rôles dans l’imaginaire collectif ?

Il faut raison garder, ni la boxe ni le foot ne sont des « arts », seraient-ils qualifiés de « populaires ». Ali n’est pas John Coltrane, Johan Cruyff n’est pas Rembrandt et il s’en faut de beaucoup ! À mes yeux, le discours qui veut faire du sport un « art », c’est de la bouillie pour les chats, du genre qui rajoute, volontairement ou pas, de la confusion là où l’intelligence manque.

Le sport, c’est, à la rigueur, de la « culture » ou, plus précisément, de la « sub-culture », au même titre que la cuisine ou la couture. Il ne faut pas confondre la purée Robuchon et un sonnet de Shakespeare, Lagerfeld, c’est pas Velasquez, un petit pont réussi n’est pas l’équivalent d’un aphorisme de Lichtenberg. Comprenez-moi bien, je suis tout à fait d’accord avec Bertold Brecht lorsqu’il réclamait du « bon football » plutôt que du « mauvais théâtre », mais je ne confonds pas pour autant Kopa et Racine, Bernard Tapie et Laurent de Médicis, et je ne recommande à personne de le faire !

La distinction qui me semble la plus compréhensible par tout un chacun, c’est la différence entre le statut des sportifs et celui des artistes : les artistes sont plus ou moins libres, il faut qu’ils le soient, même à l’intérieur de règles quelquefois très contraignantes, les sportifs, jamais. Ce sont des esclaves. A priori, cela peut sembler surprenant aujourd’hui où les adolescents rêvent d’être Thierry Henry plutôt que Che Guevara, mais il y a une chose que l’on oublie, c’est que dans la Rome antique, les esclaves pouvaient être riches, la seule chose qui leur était interdite, c’était d’être libres. Et il n’y a pas moins libres que les sportifs, ils ne peuvent même pas choisir la marque de leurs godasses ni dire le contraire de ce que leurs propriétaires leur demandent de déclarer !

En ce qui concerne « l’imaginaire collectif », je ne me prononcerai pas, je ne sais même pas si l’imaginaire collectif existe ! Je crois, surtout, qu’il y en a plusieurs ou, plutôt, que l’on ne peut pas fixer aussi aisément que vous semblez le faire des limites à l’imaginaire. En tous les cas, j’ignore si les « mythologies » doivent y être bien rangées, le peu que je constate, c’est qu’elles le sont bien mal. Je ne vois pas non plus en quoi les « mythologies » – avec des douzaines de guillemets – véhiculées par le foot et la boxe sont opposées, elles se confondent avec l’idéologie sportive qui est, vous en conviendrez, assez pratique pour maintenir un ordre… quel qu’il soit d’ailleurs.

C’est une religion sans Dieu, le leurre le plus couramment usité aujourd’hui pour que rien ne change et que le peuple rêve à un paradis peuplé de 4X4, de blondes en plastique, d’écrans plasma d’un hectare et de piscines à débordement en marbre de contrebande. On se prend quelquefois à regretter Abel et Caïn.

Question « raciale », corruption, paris truqués, mégalomanie, médias… Le foot constitue-t-il en quelque sort aujourd’hui ce que fut la boxe dans les années 70-80 ?

Si je ne pense pas que l’on puisse comparer le foot et la boxe ou, plutôt, que l’on puisse décalquer exactement leur sens et leurs valeurs, les questions ou les problèmes que vous évoquez (les « races », l’argent, la médiatisation des unes et de l’autre) étant universels, tout au moins mondialisés, et comme ils sont de tous les temps, j’en déduirais, pour ma part, qu’ils n’appartiennent pas davantage au foot qu’à la boxe et pas plus au polo-vélo qu’à la politique.

Dans votre roman, vous racontez le combat entre Marvin Marvelous Hagler et Ray « Sugar » Leonard, et surtout la décision controversée du jury en faveur de Sugar. Est-ce que, dans la boxe comme dans le foot (on songe à Séville 82), ce genre de tragédie laisse finalement une trace plus importante que les grands KO incontestés ?

Que je sache, la France a perdu à Séville et la décision n’est pas contestable. On peut regretter le résultat, refaire le match au comptoir : « Et si… Et si… Et si Battiston ne sort pas, on met Paris en bouteille ! » Mais la réalité, c’est la victoire de l’Allemagne. Pour laisser une trace, que ce soit dans son temps ou dans l’imaginaire, un événement sportif n’a pas à être juste ou injuste, la décision n’a pas à être méritée ou pas, il faut qu’il raconte une histoire que l’on a envie d’écouter parce qu’elle nous fait rire ou bien pleurer, il faut qu’il résonne avec la grande histoire.

Les plus grands combats ne sont pas, sportivement parlant, les plus beaux et des matchs minables peuvent porter un enjeu grandiose. J’ajouterai que les K.-O. incontestés (la deuxième rencontre Ali/Liston en est le parfait exemple) sont parfois plus contestables que des combats clairement et nettement jugés aux points, beaucoup plus, en tous les cas, que la victoire de l’Allemagne à Séville qui, pour sa part, ne souffre aucune contestation.

L’atmosphère des matchs de boxe que vous décrivez à Las Vegas, et on peut aussi songer plus près de nous en France au match Accariès-Ferrara, semble presque plus intense et électrique qu’un Clásico Real-Barcelone, faut-il en déduire que la vraie violence dans la boxe ne se manifeste pas forcément entre les cordes ?

Si « vraie » violence il y a, elle n’advient ni sur un ring ni dans un stade, elle est dans le vrai monde. Le Rwanda, alors que l’on peut chiffrer le résultat de la rencontre, n’était pas pour autant un match Hutus/Tutsis mal arbitré par l’armée française, ce n’était pas du sport, et le sport, malgré l’abus de métaphores guerrières utilisées par les journalistes sportifs, n’est pas la guerre. Alors, bien sûr, le lendemain du jour où Jack Johnson est devenu champion du monde poids-lourd, on a relevé quelques cadavres aux quatre coins des États-Unis, mais souvenons-nous du Heysel où l’on en ramassé davantage. C’était télévisé, le match a eu lieu et tout le monde l’a regardé pour connaître le résultat, alors que le résultat c’était : Inhumanité, 3 – Humanité, 0 ! La vraie violence, c’est celle-là et ses manifestations « invisibles » : la complaisance, l’attraction morbide à son égard doublées de l’aveuglement à ne pas la placer là où il faut le faire.

En lisant Night train de Nick Toshes, on a vraiment le sentiment que davantage tordu est le destin, plus belle sera la légende. Qui parmi les footeux pourrait prétendre à s’élever dans ce cas parmi les anges déchus du ring ? Maradona ?

Maradona, bien sûr, parce qu’il raconte son temps comme Tyson ou DeLaHoya peuvent le faire… Mais sans être un spécialiste, j’ai l’impression que, côté spectaculaire pur, Georges Best ou Garrincha n’ont rien à envier à n’importe quel boxeur sans intérêt. Je n’ai aucunement l’intention d’écrire sur un joueur ou sur un match de foot, ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas le faire, juste que je n’en ai pas envie ou que l’on ne me l’a pas proposé. De toutes les manières, l’art n’a rien à voir avec le « sujet », le sujet de l’art, c’est l’art, on peut faire de l’art avec tout et n’importe quoi, il suffit de le faire artistiquement, c’est plus dur à réussir qu’une aile de pigeon.

À lire : Frédéric Roux – La classe et les vertus (Fayard)

Propos recueillis par Nicolas Kssis Martov

Vendredi 2 Mai 2014

Entretien paru sur le site de So Foot

On peut le consulter pour comprendre ce que l’on comprend de ce que je dis

Mendy contre Saint Jean Baptiste

Il est des femmes trop belles qui n’enflamment pas le désir et des boxeurs trop parfaits qui n’enthousiasment pas les foules. Mendy fait partie de cette catégorie, comme autrefois Loucif Hamani (pulvérisé physiquement par Marvin Hagler comme Marvin Hagler sera mentalement pulvérisé par Ray Sugar Leonard). Dans la vie, jamais un mot plus haut que l’autre. Sur le ring, un ensemble de qualités exceptionnel. S’il perd, on peut compter sur lui pour analyser parfaitement les raisons de sa défaite, s’il gagne, il se contentera de faire l’éloge de son adversaire. A l’arrivée, on pourrait presque le confondre avec un joueur de tennis du genre de Forget.

On l’a dit fragile, il s’est endurci, on a critiqué son physique un peu juste, il a forci, jusqu’à se forger un corps si beau qu’on le dirait dessiné. Techniquement il est à Bénichou ce que Vialatte est à Sulitzer, mais Bénichou est fou, tatoué, percé de partout, il a été champion du monde ou challenger au titre une douzaine de fois. Jean-Ba n’est jamais décoiffé et son short est toujours repassé, à force d’application, il a réussi à faire oublier qu’il était plus que doué. Après tant de combats pro il lui arrive parfois de retrouver la pureté des gestes d’un amateur.

A cause de tout cela, Mendy se retrouve pratiquer, seul, sans haine et sans violence, un tout autre sport que la boxe. Ce qui l’intéresse c’est le « noble art », alors que tout cela est fini depuis belle lurette et que l’art c’est aussi la démesure.

Ce qui ferait plaisir aux gens qui ont de la morale c’est que la vertu gagne ce soir dans un espace où le vice est si souvent récompensé. Pourquoi pas, après tout ? Ce ne serait pas si mal. Mais peut-être faut-il souhaiter pour cela à Mendy d’être plus fou et méchant que d’ordinaire. Pour être champion du monde il faut être plus sale nègre que bon black. L’adversaire pour Mendy ce soir n’est pas tant Gonzales, le champion en titre, c’est Saint Jean Baptiste.

C’est beau un Noir la nuit

La conférence de presse du combat Mendy/Lorcy, le 2 avril au siège de Canal +, ressemblait à la pesée des championnats d’Aquitaine amateurs à Villeneuve-sur-Lot. L’ambiance et la distribution, à peu de choses près, étaient les mêmes : les hommes, lorsqu’ils n’ont plus l’âge de pouvoir se mettre en short et d’enjamber les cordes, ont forcé sur la teinture à moins que ce ne soit sur la moumoute ; peu de femmes, mais souvent blondes ; les deux sexes ayant un goût marqué pour les bijoux en or : la chaîne avec un gant de boxe suspendu, les bagues mahousses, la gourmette avec le prénom gravé. Ils parlent fort ou tournent en rond en chuchotant à leur portable : « J’suis en conférence de presse… Oui ! OK ! J’te rappelle ! » On s’embrasse beaucoup, ce qui ne veut pas dire que l’on s’aime… loin de là !

Ceux qui devraient être les héros, ceux, en tous les cas, qui vont prendre les coups, ferment leur gueule, ils traînent leur force aujourd’hui inutile au bout de leurs bras ballants, malheureux, peut-être, de ne pas savoir (pouvoir ?) parler. Pour se donner l’air utile ils sourient vaguement en serrant les mains de tous les inconnus qu’ils croisent. C’est dans ces moments-là que l’on se rend compte, plus que d’habitude, que le véritable pouvoir et donc la véritable violence, c’est la parole qui la dispense.

Mendy et Lorcy ne sont pas assez charismatiques, à moins qu’ils ne soient trop modestes, pour se mêler de faire mousser ce qui se passera entre eux sur le ring le 10 avril ; ils ont laissé ce rôle à leurs entraîneurs. Ouamri a fait la grande gueule (il est doué pour ça), Acquaviva (qui ressemble de plus en plus à Tony Curtis) a joué le contre ; leurs boxeurs ont compté les points. Lifa et Wartelle ont joué les seconds rôles, Thiam a balbutié quelques mots, Akim Tafer avait sommeil, les Slaves fraîchement importés ont carrément fermé leur gueule. Qu’ils jouent les agneaux du sacrifice ou qu’ils soient destinés à remettre les pendules à l’heure, peu importe, ils ne sont pas encore habitués à ce cinéma… le capitalisme est un long apprentissage.

Pour tout dire, l’ambiance n’était pas très électrique alors que l’affiche promet un championnat du monde (Mendy/Lorcy), deux championnats d’Europe (Girard/Shkalikov et Thiam/Szabo), un championnat de France (Lifa/Wartelle) et le retour d’Akim Tafer contre un Ukrainien classé n°6 par la WBA. Même Canal + a décidé de doper sa retransmission en diffusant, en fin de soirée, le championnat du monde WBO des poids plume entre Prince Naseem Hamed et Paul Ingle. Il est vrai que « Nazz » ne recule devant rien pour faire le spectacle, il monte sur le ring dans des accoutrements invraisemblables, accompagné par une troupe de figurants relookée par Jean Paul Gaultier, le tout noyé dans les fumigènes, l’éclat des lasers et une ligne de basse à faire exploser le tympan d’un raver chevronné. Mendy attifé de la sorte mourrait de honte.

Depuis plus de quinze ans Jean-Ba monte sur le ring coiffé à la perfection, le short repassé, et s’applique à en redescendre dans le même état, le lundi, il travaille à Cora comme magasinier. Pas un gramme de graisse n’encombre le jeu de ses muscles, il ressemble à un écorché pour planche d’anatomie à moins que ce ne soit à un mannequin anorexique. Il parle de « match » et non de « combat », analyse du même ton tranquille victoire ou défaite, proclame partout que ce qui lui importe c’est la « belle boxe », le « noble art » alors que tous ces beaux discours lui ont fait perdre plus de combats qu’il n’aurait dû. Pour tout dire, il a une nette tendance à descendre du ring pour se regarder boxer. La seule chance de Lorcy sera de bousculer ce type un peu trop propre sur lui en lui imposant une boxe « sale », celle où la manière importe peu, où gagner veut dire détruire. Encore faudrait-il qu’il en ait les moyens, certes Mendy même contre un adversaire dénué de punch comme Sicurella frôle la rupture à un moment ou à un autre du combat, mais Lorcy qui a bénéficié d’une carrière soigneusement aménagée est désavantagé en poids, en taille, en allonge et en expérience. Il semblait même, au cours de la conférence de presse, avoir intégré sa défaite ce qui n’est jamais très bon signe. Pire, alors qu’il a dix ans de moins que Mendy, la suite de sa carrière plus que celle du champion en titre dépend de l’issue de ce combat : on ignore toujours s’il a physiquement digéré les deux combats difficiles qu’il a livrés contre Castillo et sa défaite contre Alexandrov. Si ce n’est pas le cas, on pourra nourrir à son égard les regrets qu’il est d’usage d’avoir pour ceux qui n’ont jamais été que des espoirs. En l’occurrence, dans quelques années, si rien ne s’est passé de positif dans sa carrière, on pourra dire de lui : « Il aurait pu rencontrer De La Hoya en finale des Jeux Olympiques ! T’imagines ? » J’imagine, mais la boxe qui est si propice aux rêves est aussi le sport où la réalité gagne toujours et la réalité, c’est qu’Oscar est champion du monde depuis perpète, pas « Bobo ».

La réalité, c’est les choses sérieuses et les choses sérieuses, c’est Michel Acariès qui en a le mieux parlé pendant cette conférence de presse un peu molle : « Ils feront ce que je leur dirai… » (sauf Wartelle qui fait ce que lui dit Don King), a-t-il déclaré à propos des boxeurs présents.

Imagine-t-on Mendy, un jour, dire des Acariès : « Ils feront ce que je leur dirai…» ?

On peut toujours rêver !

Scène de genre

La scène se passe dans le hall de Canal + avant la conférence de presse du combat Lorcy/Cano. Les acteurs sont deux boxeurs russes affûtés comme des lames, mais avec la peau de ceux qui mangent trop de charcuterie de mauvaise qualité et celui qui est, peut-être, leur « agent » qui fait une tête de plus qu’eux, porte des Ray-Ban et un blouson Bomber.

Bomber : You have shorts ?

Premier Russe : …

Bomber : Shorts… jackets… you have ?

Premier Russe : …

Bomber : You have shorts ?

Deuxième Russe : …

Bomber : Shorts… what color you want ?

Deuxième Russe : Blue…

Bomber : All blue or…

Deuxième Russe : Black ! Blue or black… blue.

Premier Russe : …

L’un des Russes s’appelle Alexandrov, la dernière fois qu’il est monté sur un ring, il en est redescendu sur une civière. Michel Acariès l’embrasse comme du bon pain ; comme Alexandrov est peu couvert (le Russe n’est pas frileux), il craint qu’il n’attrape froid. Les frères Acariès adorent les boxeurs, ils se préoccupent de leur santé comme s’ils étaient leurs propres enfants… S’ils ont bon appétit ? S’ils ne sont pas enrhumés ? S’ils sont allergiques aux acariens ? Il faut bien reconnaître que les boxeurs ne leur sont pas toujours reconnaissants, mais les Acariès sont ainsi faits qu’ils ne leur en veulent même pas, c’est plus fort qu’eux : ils adorent les boxeurs et pour le leur prouver, ils les embrassent.

Lorsqu’un journaliste demande à Alexandrov si tout va bien, il lui répond : « Good ! Everything good ! Very good ! »

Je ne sais pas pourquoi ça me rappelle cet air de rap :

Good shorts ! Good jacket ! Good scanner !

All is good ! Very good !

Everything all right !

Blue, black, blue, I’got the blue

Ave Cæsar (Palace) !

Morituri (en sursis) te salutant !

Sauveur ? Non… René !

Lorsque l’on veut réussir dans la boxe, mieux vaut avoir, enfouie dans un recoin de son âme, la plus grosse frustration possible, quelque chose à prouver, une revanche à prendre. Les adultes ne se rendent pas compte qu’avec une réflexion de traviole ils peuvent sceller le destin d’un enfant, décider d’une vie, changer l’histoire pour peu que le môme s’appelle Napoléon (sale rital !), Albert Cohen (sale juif !) ou Cassius Clay (sale nègre !).

La vie d’Acquaviva s’est décidée comme ça : « T’as vu comment t’es foutu ? » lui a fait, un jour, un prof de gym maladroit. Il y a des gosses sur qui la réflexion va glisser comme la pluie sur les plumes du canard et d’autres que cela va poursuivre toute leur vie… À tel point que l’on se demande si, aujourd’hui encore, Acquaviva ne serait pas capable de faire une connerie s’il se retrouvait dans la même situation et devant le même défi. Pour tout arranger, la famille Acquaviva vient de Tunisie, autant dire qu’à Saint-Dizier on trouve que le petit a un drôle d’accent, que lorsqu’il récite La Fontaine et Victor Hugo, ça prend aussitôt un tour comique… « C’est plus fort que moi m’sieur ! C’est marrant comme il parle ! »

Le môme rachtok’ va donc faire de la boxe. Une assez jolie carrière même : bataillon de Joinville, champion de France 1974, dix sélections internationales. Manque de pot, il est poids coq et la catégorie, ces années-là, est dominée par un autre rital plus doué que lui, Aldo Cosentino. Ils se rencontreront tellement souvent qu’ils deviendront, pour un temps, les meilleurs amis du monde.

Au bout de cent combats, Acquaviva en aura marre de se demander ce qu’il fout sur un ring et décide que d’autres à sa place répondront, désormais, à cette question destinée à rester sans réponse. À partir de 75, il encadre les équipes de France junior et senior ; conseiller technique régional détaché au bataillon de Joinville puis entraîneur national, il gravit tous les échelons de la hiérarchie jusqu’à ce qu’on lui confie la responsabilité de la préparation olympique. Il part à Barcelone avec Wartelle, Lifa, Benajem, Lorcy et Aouissi et même s’il en revient sans médailles, les résultats sont suffisamment encourageants pour qu’en septembre 92 Acquaviva passe avec armes et bagages au sein de la section boxe du PSG Charles Bietry en est le président, Canal + est derrière ; gros moyens donc et ambitions affichées : mettre sur pied une écurie de boxeurs professionnels intégrée à la chaîne qui se veut incontournable dans tous les domaines où il y a de l’image et de l’argent à faire. Les résultats obtenus, malgré une opposition immédiate entre Bouttier et Acquaviva, seront suffisants (Acquaviva sera le premier entraîneur français à compter quatre champions de France la même année) pour que Canal prolonge cinq ans une expérience qui devait en durer deux. La chaîne préférera, en définitive, se séparer de la structure qu’elle avait mise en place pour choisir d’axer sa politique sur les combats de prestige avec Tyson comme locomotive et Don King sur le tender.

La période dorée est finie, s’il reste manager (il était celui de Julien « Bobo » Lorcy lorsqu’il a été sacré champion du monde aux dépens de Jean-Ba’ « Bohringer » Mendy), consultant pour Pathé, Acquaviva revient à la base : prof’ au collège Jean-Moulin d’Aubervilliers. Lorsqu’il en parle, on le sent frustré de ne pas pouvoir en faire davantage, c’est à dire : mettre tous les collégiens de banlieue et d’ailleurs sur le ring, qu’ils puissent se rendre compte de la réalité et des vertus nécessaires entre 12 cordes. Il voudrait du temps, des hommes à son service, des subventions à la pelle, du matériel en pagaille et tout gérer, bien sûr, comme un PDG son empire. Sa générosité l’aveugle quelquefois, sa naïveté touchante mêlée à son ambition et à son goût pour la Gloire, aussi. Ce qu’il voudrait, plus que tout, c’est la reconnaissance (les palmes académiques, c’est pour bientôt).

Tous les boxeurs sont des rêveurs et Acquaviva a été boxeur avant d’être apparatchik. De s’imaginer pouvoir imposer les idées qu’il croit être les siennes et qui sont marquées des inévitables contradictions du système dans son ensemble, il en vient à oublier la réalité, surtout celle des rapports de force qui lui échappent. C’est là son moindre défaut : il pense sincèrement pouvoir changer le monde tel qu’il est par les moyens désuets des inventeurs pour concours Lépine, des bénévoles et des laissés pour compte. Ce sont ceux, griffonnés sur des dossiers de presse merdiques, qui restent à une Utopie touchante : la leur… Mais, au détour d’une phrase indignée, la langue de bois, tout d’un coup, laisse la place au silence, aux aveux et aux larmes qu’il faut faire semblant de ne pas voir. Si René veut tant « faire le bien » autour de lui, c’est qu’il n’a pas tellement réussi à le faire « près » de lui et que toutes ces réussites accumulées complaisamment récitées, alignées comme des trophées dans la vitrine d’un living de banlieue, ne pèsent pas grand-chose en regard de cet échec.

Peut-être que pour cela il n’aurait pas dû laisser tomber son vrai prénom (dont il trouve qu’il faisait trop mafioso) : Sauveur.

Les cérémonies d’Oscar

Le monde de la boxe aime bien les contes de fées : le voyou repenti, le sale type qui rencontre Dieu au détour d’un vestiaire, l’enfant du ghetto qui finit milliardaire ; les scénarii à la Spielberg filmés par Walt Disney au travers d’un objectif baigné de vaseline. La vie d’Oscar de la Hoya pourrait fournir matière à deux ou trois histoires de ce genre. Il est né à East Los Angeles, un ghetto où les Bloods et les Crips s’étripent comme des chiens enragés dans l’arrière-cour de chez Pal pour un bandana de travers. Son père a fait de la boxe, Oscar sera boxeur ; il adore sa mère et sa mère l’adore ; elle mourra du cancer juste avant qu’il remporte la seule médaille d’or des USA aux JO de Barcelone contre l’allemand de l’est qui lui a infligé une des cinq défaites de son palmarès amateur qui compte plus de deux-cent victoires.

Il passe professionnel dans la foulée avec un contrat sans précédent dans la poche, il est champion du monde de super-plumes pour son douzième combat ; pour le quatorzième, il prend le titre des légers puis celui des super-légers ; il est aujourd’hui champion du monde des welters. Son rêve avoué est d’être champion du monde dans six catégories différentes (manquent les super-welters et les moyens) avant de reprendre des études d’architecture à l’Université. Rien ne dit qu’il n’y arrivera pas : il est considéré comme le meilleur boxeur en activité à ce jour, toutes catégories confondues.

Financièrement, il n’a pas à se plaindre non plus, ses bourses se chiffrent en millions de dollars, pour arrondir ses fins de mois il tourne des publicités pour Mennen et pour Levi’s. Il est propriétaire d’une villa à Bel Air avec une cave de 3 000 cigares (c’est, actuellement, plus qu’une écurie de voitures allemandes ou un jacuzzi au Perrier goût citron, le comble du chic) et une salle de projection privée ; d’une maison à Big Bear Lake où il s’adonne au golf sur son practice et s’entraîne dans le gymnase qu’il a fait construire et d’une autre résidence à San Lucas (Mexique).

Les fées se sont penchées sur son berceau, Oscar a tout : la Gloire, l’argent et les femmes, il pourrait être le Prince charmant de la boxe, le nouveau Robinson, le nouveau Leonard : gueule d’ange, les jambes d’Ali et les poings de Duran ; au lieu de cela, le milieu de la boxe tord le nez et fait la fine bouche… On le traite avec un soupçon de mépris de : « golden boy ».

Qu’est-ce qui cloche et que lui reproche-t-on ? Sa jolie gueule ? De n’être jamais dépeigné ? Son insolente facilité ? Ses trois préparateurs physiques ? Sa morgue ? Son indépendance (il a pris comme managers, au début de sa carrière, avant de s’en séparer, un avocat et un promoteur de rock and roll, il est associé fifty-fifty avec son promoteur Bob Arum avec lequel il négocie ses contrats au coup par coup) ? Ses shorts à la coupe délibérément classique ou au contraire l’orchestre de mariachis qui l’accompagne ? Les hordes de jeunes filles qui hurlent à chacune de ses apparitions comme à celle de n’importe quel boy’s band ? De manquer de panache ? De ne rencontrer que des adversaires faciles ? Tout cela, bien sûr et bien d’autres choses encore, même si ces reproches ne sont pas toujours justifiés. On l’a vu saigner, on l’a vu marqué, on l’a vu sur le cul ; il a rencontré ce qui se faisait de mieux dans les catégories qu’il a traversé : Genaro Hernandez, Rafael Ruelas, Jesse James Leija, Julio Cesar Chavez, Miguel Angel Gonzalez (alors invaincu), Pernell Whitaker, « Bazooka » Quartey. Certes, pour beaucoup, il n’avait pas vraiment gagné contre les deux derniers et il a rencontré des boxeurs qui n’avaient rien à faire là, mais un champion peut se permettre de souffler un peu… Rien ne l’oblige à prendre toujours tous les risques.

La raison de cette défiance est à chercher ailleurs. En réalité, de la Hoya est trop « chicano » pour les américains et trop américain pour les « chicanos ». La communauté mexicaine, la plus grosse minorité de Californie (à tel point qu’elle est majoritaire) aime les guerriers, les boxeurs durs qui sentent la bière, la poudre et la poussière, les Duran, les Chavez. La boxe pour les anciens aztèques a quelque chose à voir avec les sacrifices humains, les charges de Pancho Villa et celles d’Emiliano Zapata. Lorsqu’il a rencontré Chavez (Julio Cesar comme l’Empereur, Cesar Chavez comme le leader syndical) elle était derrière le vieux champion porteur des valeurs machistes qui sont les siennes (« Je frappe, j’encaisse et j’ai quelque chose en plus : les cojones, avait déclaré Chavez avant leur premier combat ; en clair, ce de la Hoya n’est qu’une petite tapette et je m’en vais lui coller les tripes à l’air !). Il n’empêche, les deux fois Chavez perdra avant la limite et, pire, la dernière, il restera dans son coin rappelant aux spectateurs le No màs ! de sinistre mémoire prononcé par Duran devant Leonard. Les pèones ne lui pardonneront jamais d’avoir humilié leur idole à son propre jeu (une tapette avec des couilles, on n’a jamais vu ça !). La classe moyenne américaine, de son côté, le voit comme une menace qui se précise : celle de l’émergence d’une communauté. De la Hoya, à ses yeux, représentera toujours le danger que font courir aux petits blancs les métèques trop doués. Pour les yuppies auquel on l’assimile avec mépris, n’en parlons pas : il restera toujours, même s’il adopte leur style de vie et se plie à leurs valeurs, un rastaquouère et un parvenu.

Avant de finir (ce sera le premier combat du siècle du siècle qui vient) par rencontrer Felix Trinidad (qui vient d’infliger sa première «vraie» défaite à Whitaker) et de gagner dans la souffrance et, peut-être, dans la défaite l’admiration et l’estime de tous, Oscar rencontre le 22 mai à Las Vegas, Oba Carr, un bon boxeur qui vient de battre aux points le vieux Randall (le premier «vrai» vainqueur de Chavez). Oba Carr ne frappe pas (28 victoires avant la limite sur 51 combats), mais la rencontre devrait être intéressante, même si Oscar part archi-favori. Si tout se passe comme prévu, personne ne l’aimera davantage à la fin du combat (« C’était prévu ! Quartey l’avait battu ! Randall ? C’est plus personne ! »), si le combat contre « Bazooka » a laissé des traces et que Carr en profite, la côte du « golden boy » peut remonter… La Bourse a ses mystères ! L’amour d’un peuple aussi…

De là à se laisser battre, il y a de la marge !

P.-S. Walter Cowans Jr voulait rentrer dans le Guiness Book comme le boxeur ayant disputé le plus de combats de l’histoire de la boxe. Sur les 129 combats qu’il avait disputés sous son vrai nom (auxquels il faudrait ajouter quelques dizaines sous des noms d’emprunt), il en avait perdu 102. Il avait coutume de dire : « Plus je perds de combats, plus j’en fais ! » et il rajoutait : « Je descends pour que les autres montent ! » Il faisait partie de ce que l’on appelle les « tomato can », ces boxeurs qui sont chargés d’enrichir le palmarès de ceux dont on a décidé qu’ils deviendraient des champions et qui parfois y arrivent, on peut appeler ça, aussi : « lumpen-prolétaire » ; c’est une question de vocabulaire. Le 12 mai, Walter Cowans Jr s’est suicidé chez lui à Milwaukee dans le Wisconsin.

Ça faisait trop longtemps qu’il voulait regarder la mort en face. C’est fait.

So long pal !

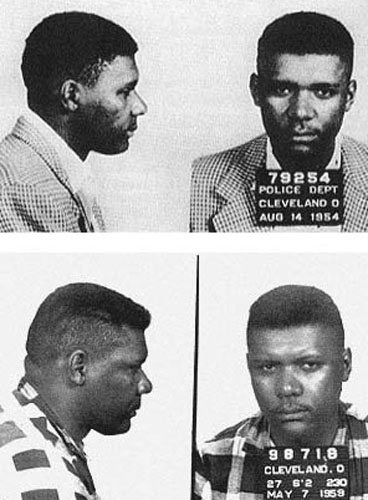

Le nègre émissaire

Il y a deux sortes de gens qui traînent autour des rings : ceux qui aiment les boxeurs et ceux qui aiment les vainqueurs. Don King fait indéniablement partie de la dernière catégorie. Il a commencé sa carrière de promoteur, et il s’en vante, en conduisant la limousine de Joe Frazier, quelques heures plus tard il tenait le volant de celle de son vainqueur : George Foreman. On peut en déduire que Don King est un type dont il faut se méfier si l’on laisse tomber sa savonnette dans les douches.

C’est en souvenir, sans doute, de ce temps-là qu’un contrat qui lie un boxeur à Don King lie aussi, plus ou moins, son adversaire… on ne sait jamais ce qui peut arriver ! Un post-scriptum spécifie que, si son champion est battu, Don King est intéressé à la première défense du nouveau champion. C’est cette finesse juridique qui a récemment coûté 200 000 dollars à Franck Tiozzo, organisateur du dernier combat de son frère Fabrice qui avait, quelques mois plus tôt, conquis le titre des mi-lourds aux dépens de Mike McCallum (par ailleurs déclaré positif au contrôle antidopage, mais absous par la WBC, la fédération aux ordres de Don King). Cela peut sembler surprenant, d’habitude on ne part jamais avec le beurre et l’argent du beurre après avoir violé la crémière, mais les contrats que l’on signe avec Don King, mieux vaut en lire toutes les lignes, y compris celles écrites en tout petit au bas de la dernière page, un peu comme il est recommandé de le faire soi-même lorsque l’on épluche son contrat d’assurance.

C’est justement en jouant au plus fin avec la Lloyd’s que King a failli trébucher il y a quelques mois. Pour une obscure affaire de prime d’assurance empochée vite-fait (350 000 dollars tout de même… il n’y a pas de petit profit), Don King risquait 45 ans de prison, un peu à la manière dont Al Capone était tombé pour une banale affaire de fraude fiscale. La justice américaine a des subtilités qui peuvent vous rattraper au tournant. Il faut croire que ce King-là n’est pas le roi des Kongs, puisque l’affaire s’est terminée par son acquittement et que les avocats de la City qui n’ont, pourtant, pas la réputation d’être manchots sont retournés à leurs chères études. Détail amusant, le rôle d’Eliott Ness était tenu dans cette affaire par l’un de ses anciens collaborateurs : Joseph Maffia. Ça ne s’invente pas…

Ce n’était pas, bien sûr, la première fois que Don King avait affaire à la justice. En 1954, meurtre, “légitime défense”. Acquitté. Douze ans plus tard, rebelote, “homicide involontaire”. Total : deux morts, quatre ans de prison. En garçon intelligent, Don King eut vite fait de comprendre que les jeux clandestins comportaient trop d’aléas et la boxe lui apparut comme un terrain plus propice à l’éclosion de ses multiples talents. Ce qui ne manquera pas de se produire, il devient en peu de temps le promoteur des rois (Ali, Frazier, Foreman) et le roi des promoteurs.

En 85, on ne plaisante plus : fraude fiscale. Acquitté. Sa secrétaire écopera de quatre mois d’emprisonnement pour négligence. Bien fait ! Toujours est-il que depuis sa première inculpation l’ancien garçon de course de la Maffia de Cleveland a pris du poids : 130 kilos, quelques dizaines de millions de dollars en banque et surtout la plus belle écurie de boxeurs de la planète : Hill, Hearns, Carbajal, Leija, Liles les frères Norris, mais surtout Chavez et Tyson. L’un à qui il suffit d’apparaître pour voir s’affoler le CAC 40 et les vendeurs de chez Versace, l’autre à qui il fait signer des contrats en blanc puisqu’il ne comprend pas l’anglais ; moyennant quoi, bien que battu plusieurs fois sur le ring, le chicano est toujours champion du monde.

Du billard !

Tout cela ne va pas, bien sûr, sans quelques querelles de famille et de gros sous, Felix Trinidad est en procès avec lui pour dénoncer son contrat ; il est vrai que les bourses fantastiques annoncées aux foules ébahies fondent comme neige au soleil lorsque Don King a effectué les quelques retenues qui s’imposent. Le record à battre restant celui établi par Tim Witherspoon qui touchera 90 000 dollars sur le million promis. La sœur de Gerard McClellan, grièvement blessé en combat il y a un peu plus d’un an, l’accuse de ne pas avoir reversé le montant de la police d’assurances (encore !).

Bagatelles !

Don King est riche, il est noir et il a une grande gueule, trois bonnes raisons de voir se multiplier les critiques, il ne manque pas, d’ailleurs, de hurler au racisme chaque fois qu’il est l’objet de l’attention du FBI, et de distribuer quelques quintaux de dinde (deux dollars le kilo) aux enfants des ghettos pour assurer sa popularité lorsque celle-ci connaît un passage à vide. C’est de bonne guerre. Don King est, peut-être, comme beaucoup le chuchotent dans son dos un négrier cynique et un gangster, il est, plus sûrement, une espèce de Monsieur Ramirez branché sur Internet qui ne manque aucune occasion de vanter les vertus du libéralisme, un capitaliste astucieux qui a compris avant les autres l’avantage du “lobbying” et de la diversification (trois ou quatre champions par catégorie cela fait trois ou quatre fois plus de cash qui circule) et l’importance des médias qui ont tôt fait d’oublier la déontologie dont ils se réclament, lorsqu’il leur faut faire de l’audience. Si l’on veut avoir les mains propres, rien n’empêche, après tout, de ne pas traiter avec lui, mais il faudrait, pour cela, renoncer aux bénéfices que l’on en tire. Que faire ? Le peuple veut du sang et des images… Tous les pharisiens sont, en réalité, enchantés de le voir prendre sur lui tous les péchés du monde puisque l’on peut, ainsi, croire qu’ils ont, eux, les mains propres. Mieux encore, si certains (trust, mafia, réseau, multinationale) tirent les ficelles de ce pantin, ils peuvent se réjouir de posséder un leurre si voyant qu’il éblouit tous les médiatiques.

Lorsque King exhibera sur nos écrans sa tignasse (en pétard) et ses bijoux (voyants), bien peu auront une pensée pour McClellan aveugle et gaga qui se débat dans la nuit avec une seule idée dans ce qui lui reste de cerveau : remonter sur le ring. C’est dommage ! Frank Bruno risque la même chose ce soir.

C’est pour cela que beaucoup regarderont alors qu’ils n’y sont pas obligés.

Prions pour que leur attente soit déçue…

POIDS LOURDS

Attention, un scandale peut en cacher un autre !

Des décisions scandaleuses, j’en ai entendu proclamer des tas… Ça met de l’ambiance, il y a toujours quelques canettes qui volent, la soirée finit gaiement.