LAGARDE ET MICHARD

SOMMAIRE

Mes agendas de la Pléiade

(work in progress)

Biographie

Bibliographie

Echantillons gratuits

Critiques

MES AGENDAS DE LA PLÉİADE

ROUX, Frédéric* (1947-….)

Quelquefois, sur le site de la Fnac, je m’appelle aussi François

Frédéric Roux est né dans la ville de Chaval, Ylipe et Sempé, celle où sont morts Raymond Guérin et Jean Forton ; ce qui explique qu’il n’ait laissé aucune trace dans une agglomération qui ne célèbre que les artistes commençant par M (comme Molinier).

Son physique agréable lorsqu’il était jeune et sa fausse modestie feinte lorsqu’il l’était moins l’ont tenu écarté de ce dont il tenait à se préserver : les « Coups de cœur » de la Fnac, les après-midi de France Culture et les prix littéraires portant le nom d’écrivains mineurs.

Il est, parmi d’autres, l’exemple de ces auteurs dont on dit d’un ton faussement navré qu’ils n’ont « pas rencontré leur public » ; ce qui encourage les éditeurs à les publier dans le but de toucher le gros lot, et les critiques à regretter, lorsqu’ils l’ont touché, de ne pas en avoir « davantage parlé » lorsqu’ils auraient eu tout le loisir de le faire.

Artiste « style avant-garde » par ailleurs, les procédés, importés de ces contrées, qu’il a employés dans ses textes passent inaperçus ; ce qui tendrait à prouver qu’ils sont invisibles… à moins qu’il ne se soit pas suffisamment vanté.

Sous le prétexte fallacieux d’une carrière pugilistique médiocre, on a souvent parlé de « punch » au sujet de son style, au lieu de vanter son sens du retrait et de la feinte.

Frédéric Roux est donc, jusqu’à preuve du contraire, confiné aux seconds rôles (Jules Berry, Jean Tissier, Jeanne Fusier-Gir, Noël Roquevert, Dominique Zardi)… Ceux dont on ne peut se passer (surtout pas les vedettes qui en brillent d’un éclat plus vif).

A l’abri du succès sinon du culte.

Son snobisme – qui n’est pas petit (sa vanité de même) – se réjouit chaque jour de ces malentendus, comme d’être classé quelque part (de préférence plutôt dans le bas du tableau) dans les 400 qui comptent d’un hit-parade aussi fiable qu’un baromètre.

Dictionnaire des écrivains contemporains de langue française par eux-mêmes

Editions Mille et une nuits

BIBLIOGRAPHIE

Echantillons gratuits

Mon éditeur est sympa !

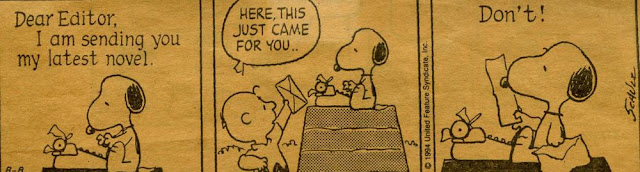

Ils sont nos ennemis naturels.

Ernest Hemingway

Qu’est-ce que j’ai donc fait au bon Dieu pour finir en prophète éditorial (La voûte plantaire de Loana va-t-elle résister à la pression médiatique ? Dans un pays où les dealers et les brocs ont du cash plein les fouilles, si le Président et les ministres en ont aussi, cela nuit-il, et à qui ?) en quatrième de couv’ d’un quotidien communiste à la ramasse ? Douze livres, dix éditeurs… Douze métiers, treize misères.

Je n’ai jamais su ce qui m’épatait davantage de la part des éditeurs : l’obstination aveugle à refuser ce que je leur soumets ou l’acharnement mis à publier des ouvrages qui, selon leurs propres dires, et une fois les comptes faits, les laissent exsangues.

J’ai tout d’abord fait leur connaissance au travers de la correspondance qu’ils m’adressaient : trois kilogrammes de circulaires de refus, avant de voir publier mon premier livre. Curieusement, lorsqu’ils refuseront le second, ce sera pour regretter de ne pas avoir publié le premier. Et ainsi de suite… Un bon livre pour un éditeur étant toujours celui qu’il aurait publié volontiers si vous ne l’aviez pas publié chez un confrère ; le suivant, qu’ils ne publieront pas, devant être édité, de préférence, chez un collègue.

Lorsque l’on rencontre l’intéressé, deux cas de figure se présentent : soit il vous paraît sympathique, soit non. La dernière occurrence est à privilégier puisque, n’ayant ni les mêmes exigences ni les mêmes intérêts, un auteur ne peut jamais être l’ami de son éditeur (l’éditeur le sait bien qui n’a de liens qu’avec la phynance). Le fait qu’il soit antipathique (ne pas s’inquiéter outre mesure, ils le sont à peu près tous) facilite donc grandement la suite des opérations.

Les premiers rapports que l’on entretient avec son éditeur rappellent l’état de grâce qui précède la première copulation commise avec une hystérique. Ainsi, l’éditeur vous confiera très vite que ses auteurs sont tous des minables, et vous-même un phénix. Bien évidemment, il procède de la même façon avec le vaniteux qui poireaute dans l’antichambre. L’hystérique est souvent nymphomane…

Vient ensuite le temps où l’on se penche ensemble sur l’objet du délit, ce qui rapproche (physiquement) et éloigne (intellectuellement). Comme l’éditeur est, aussi, un écrivain considérable du genre qui n’écrira jamais, on se doit de perpétuellement l’approuver si l’on ne veut pas risquer de voir les choses se gâter et son avance revue à la baisse ; à moins que l’on ne choisisse de lui soumettre un manuscrit volontairement truffé de barbarismes dont il se fera gloire de débusquer un bon tiers.

On peut déduire de ce qui précède la règle d’or à ne jamais transgresser : l’éditeur a toujours raison. La preuve : il se trompe régulièrement, ce qui lui donne la légitimité incontestable que confère toute autorité exercée autoritairement.

Pour clore les débats et couronner le tout, deux ans plus tard, l’écrivain reçoit le relevé de ses droits. Il est alors temps pour lui de se mettre à la recherche de la perle rare : un éditeur encore moins sympa que le précédent.

J’en suis là. Bien décidé à mordiller la main qui me nourrit (chichement).

Paru dans L’Humanité, 3 août 2001,

réédité dans Contes de la littérature ordinaire, Mille et une nuits, 2004

Première balle

Il était une fois le petit homme aux couilles de cuir enfermé dans le cercle du travail et le carré du temporaire. Il était marié à la femme qui change tout le temps. Eye-liner, mascara, Marcel Proust, nervous break-down, make-up. Tous les jours il traversait le fleuve et, sur le pont, il écrivait des romans fabuleux, quelquefois, rendu sur l’autre rive, il obtenait le Goncourt au second tour, puis il enfermait de la viande dans des boîtes au moyen d’une sertisseuse.

Il était content de ses trajets, de sa femme et de ses romans, seule la viande, par moments, lui paraissait superfétatoire. A vrai dire, il ne lui était rien arrivé, du moins rien qui lui ait semblé intéressant.

Un jour, cependant, on lui fit savoir que le monde existait, que le SMIG à son âge, avec son niveau d’instruction, c’était de la délinquance. Il était cuit. Et la viande volait, les martinets rayaient le ciel comme une vitre. Il était temps pour lui de se mettre à l’écriture, la seule, l’imprimée.

Cela peut sembler ordinaire, de fait, à cet instant, les choses se gâtèrent. Il apprit que pour écrire, et de façon satisfaisante, entre parenthèses (publiable), il lui fallait connaître quelqu’un qui lui-même écrivait de façon satisfaisante, entre parenthèses (publiée) et ce à l’infini jusqu’au 5, rue Sébastien Bottin, 75007 Paris. Là résidait la première difficulté !

Il consulta son carnet d’adresses. Rien. Ce qui s’en rapprochait le plus, un ami, vague journaliste, correspondant régional d’un quotidien socialiste qui écrivait comme un cochon. Insuffisant. Que faire ? Se mettre à boire ? Y user sa santé ? Le risque lui parut démesuré, comparé au plaisir qu’il avait encore à fréquenter l’inconscient des vestiaires. Il consulta les annuaires à la Recette principale, rubrique écrivains, il suivit du doigt :

Albert, Jean

Araniessy, Georges

Azan, Général Philippe

Bernanose, Georges

Boucard, Robert

Castries, Duc de

Christ, Yvan

Courtois-Suffit, Maurice

Dao-Liem, Ngoc

Dekobra, Maurice

Falgairolle, Alphonse (de)

Fougère, Jean

Giraudoux, Jean-Pierre

Ça ne s’arrangeait pas. Il y avait divorce du téléphone et de la notoriété… Guamelle, Pierre… Là il y avait quelque chose à faire. Balèze, il s’en souvenait, le Guamelle, un pilier d’Apostrophes et des programmes de licence, devait avoir le conseil solide, l’appui assuré. Il habitait rue Héricart dans le 15°, depuis Austerlitz c’était direct. Vu sa maîtrise des correspondances, c’était important…

Faire sa valise… direction là-haut… deux temps-trois mouvements… L’immeuble était quelconque. Bien ! Bien ! Bon signe, il s’est dit. Sonnerie ordinaire. Les Dieux étaient avec lui.

— Pour la pétition, sous la porte. J’écris.

— C’est pas pour la pétition.

— C’est pour quoi ?

Ça tournait mal soudain, beaucoup plus vite qu’il ne l’avait prévu. Comment faisaient donc les représentants en aspirateurs pour faire s’ouvrir les portes ?

— C’est pour un… entretien.

— Une thèse ?

— Non.

— Un mémoire ?

— Non plus.

Guamelle allait sûrement tourner les talons, replonger dans l’Olivetti devant ses hésitations, ses atermoiements. Il n’avait rien préparé contrairement au type de chez Electrolux. Il n’avait, en réalité, rien à lui dire et pas grand-chose à lui vendre.

— Non. C’est pour écrire… des conseils pour écrire.

— Ecoutez, alors là mon vieux, non ! Vraiment. J’ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Non, mais c’est pas possible… Foutez-moi donc le camp !

Il fallait à tout prix qu’il rattrape le coup, qu’il ne reprenne pas le train sans même avoir quelque chose à raconter à sa femme et à ses copains.

— C’est pressé. Vous comprenez… la semaine y a le travail, le week-end le lavabo qui est toujours bouché, le chauffe-eau à réparer. Et puis, j’habite pas ici comme vous… Ça presse !

L’urgence l’accrochait. Tous les mêmes. Emus à la colique. Fallait qu’il simule l’irrépressible, qu’il insiste…

— Ecoutez… je me demande à quoi ça rime. Bon ! Ça vous presse… O.K. ! Qu’est ce que je peux y faire au travers d’une porte ? Je suis enfermé moi, là ! J’écris. Je ne peux rien faire pour vous. Désolé… Revenez dans trois semaines. On peut prendre rendez-vous…

— Mais enfin, pouvez pas rester enfermé comme ça. Vous n’êtes pas réellement enfermé ! Vous voulez vous débarrasser… Me faire revenir pour rien… Je connais le coup.

— Mais je vous assure, je peux rien faire, je suis enfermé. Enfermé, vous comprenez ?

— Trois semaines, c’est pas possible, je peux pas attendre. Faut téléphoner, c’est cher. Faut m’ouvrir…

Et là, Guamelle lui explique que son éditeur – rituel – tous les deux ans l’enferme un mois, au bout duquel il vient récupérer son bouquin, le délivre et c’est reparti pour deux ans.

— Enfermé ? C’est une plaisanterie… Vous avez bien un double ?

— Que dalle ! Rien. Y prend toutes ses précautions l’ordure. Fouille en règle. Le téléphone coupé. Le frigo plein à péter… le congélateur bourré jusqu’à la gueule. S’en branle si je chope le scorbut, le fumier. Je suis nourri comme un astronaute… aux sachets. J’ai juste la rame de vélin, l’Olivetti… Même la télé il me sucre. Je pourrais crever, on n’en saurait rien.

— Y a bien un clou ?

— Un quoi ?

— Un clou, une pointe quoi !

— Et alors ?

Il n’avait pas l’air aussi fin que ça le Guamelle. A le lire, pourtant, on l’imaginait plutôt à la coule. Fallait prendre le manche, le guider précautionneusement, qu’il ne se fasse pas écrabouiller en traversant, mais ça l’intéressait la perspective de la petite mousse boulevard des Italiens, en terrasse, à mater les cuisses des jeunes filles. En douce…

— Bon ! Ecoutez, on va pas rester comme ça cent sept ans à gueuler au travers d’une porte. J’ouvre et vous me présentez votre éditeur. Ça marche ?

— T’ouvres ? T’as pas les clés.

Lever les yeux au ciel sur le palier, penché en deux à observer le trou de la serrure, mais ne pas s’énerver surtout, il tenait le bon bout.

— Si j’ouvre, tu me présentes, oui ou merde ? La Aury, elle ne l’a pas présentée, peut être, la Rihoit ? Et le Cau, le Modiano ? Le rossignol, je t’en fais cadeau, mais tu me présentes.

Le cirque insensé qu’il fallait pour le convaincre au Guamelle, lui arracher un bon de commande. Il a compris plus tard quand il a eu fini de trafiquer le pêne, il était encore plus con dans un couloir que derrière une porte. Il n’avait pas tous les torts l’employeur. D’abord comme balèze, fallait repasser. Rien que de la mauvaise graisse. Il avait une robe de chambre en laine des Pyrénées et des charentaises. C’était pas la super mocasse, le shetland dément, le cachemire…. Et ce ventre ! De toutes les façons il n’y avait pas à y revenir, il n’était pas loin de la gare, il n’allait pas le lâcher sous prétexte qu’il était plutôt miteux. Il faut, dans ces cas-là, avoir de la suite dans les idées. S’appliquer. Surtout qu’une fois la porte ouverte le minus a pris de la gueule.

— Oh là là là là ! Le désastre ! Non, mais franchement des fois… vous vous êtes pas regardé ? Y pète la santé, l’enculé, et il veut nous ôter le pain de la bouche. Très mauvais ça mon vieux ! Faut arrêter le jogging et vous mettre de suite aux amphéts’. Ferez pas trois cents exemplaires dans cet état. Quel désastre ! Ah, non, vraiment c’est une catastrophe !

Il avait amené ses petits carnets, y en avait pas lourd, mais en français correct. Pas plus que son physique ça n’a épaté Guamelle. Evidemment il y avait peut-être hiatus là encore, mais on ne perd pas en écrivant le muscle que l’on a gagné en faisant du sac de sable.

— Qu’est-ce que vous voulez foutre de ça ?

— Je sais pas, moi, lui avait-il répondu interloqué… faire du pognon avec…

— Oh là là là là ! Mais votre rossignol, comme vous dites, moi, je vous le rends. Refermez la porte derrière vous… sans la claquer. Je veux bien vous aider, moi, donnant-donnant, mais il faut y mettre du vôtre mon petit. Foutez-moi donc tout ça en l’air ! Du passé faisons table rase !

Le Guamelle commençait à lui courir sur le haricot à prendre ces attitudes déplorables. S’il n’avait pas adopté le genre gentleman d’entrée, il lui aurait bien foutu son poing sur la gueule. Pour le pittoresque, en revanche, il était servi, Guamelle écrivait dans sa microscopique kitchenette, dans un infini bordel de boîtes de conserve et de Tel Quel auréolés de graisse. Après plusieurs silences assez longs entrecoupés de révélations pour le moins banales, Guamelle lui a demandé :

— Je sais pas, moi, votre femme n’est pas gouine ? Z’avez pas un fils qui louche ? Et puis d’abord, qu’est ce que vous faites dans la vie ?

— Je travaille.

— Oui, bon, d’accord ! Mais dans quoi ? Professeur ?

— Non, non ! Je suis ouvrier. Je sertis des boîtes de conserve.

— Oh, putain ! Oh, putain ! a fait Guamelle au ras de l’implosion. Oh, le petit con ! Oh, le con ! Ouvrier et il ne le dit pas ! Mais viens là, mon fils, que je te suce… Ouvrier ! Et tu pouvais pas le dire plus tôt ? Mais on n’attend que toi !

Le climat s’était tout de suite détendu, Guamelle avait des projets en cascade… jusqu’à la publication de leurs œuvres complètes croisées. Pour s’occuper, il a fait frire des œufs à l’enthousiaste écrivain qui se plaignait d’avoir faim. Il n’aurait peut-être pas dû. Son caractère dépressif a repris le dessus, il ne cessait pas les doléances… lancinantes.

— Le métier est bouché, faut que je te dise, hein ! Y a pas que l’écriture, y a les tirages… Pas de débouchés…

— Le tirage ?

— Et oui, mon vieux, t’es pas plus couillon qu’un autre, contraint et forcé tu vas les torcher tes trois cents pages, lui disait-il en regardant le jaune figer dans son assiette.

— Mangez… ça va refroidir.

— Une fois torché l’ours, t’as encore rien fait, rien de rien. Faut vendre…

Vu de sa province, Guamelle lui apparaissait plutôt confortable. Des critiques… rien que des dithyrambes. Il devait plafonner à des dizaines de milliers d’exemplaires… des millions de centimes. Lorsqu’il lui a fait part de ses déductions, Guamelle s’est étranglé.

— Que dalle mon pote ! Que dalle ! Comment tu crois que j’arrive à faire cinq mille, hein ?

— Ben, je sais pas, moi. Deux, trois bonnes critiques, la main au cul d’une sémiologue et c’est parti !

— Oh là là là là ! Le naïf ! L’innocent ! Tu sais combien je travaille pour faire cinq mille?

— Non.

— Un an et demi, il a poursuivi, que je mets à écouler mon stock, et encore… depuis qu’ils ont placé un détecteur à La Hune, plutôt deux ans qu’un an et demi…

Il l’inquiétait soudain, ce n’était plus du tout pareil que ce qui était écrit dans les gazettes. Il ne voyait pas très bien ce que venait foutre le détecteur de La Hune dans cette litanie poujadiste, mais il n’a pas tardé à comprendre.

— Tu crois quand même pas qu’on les achète mes bouquins ? Que les gens sont assez cons ? Les miens, ceux des autres… kif-kif bourricot ! Regarde…

Alors vint l’heure du grand dessillement. L’instant où le rideau du Temple se fend en deux dans le sens de la largeur. Son œuvre complète, elle était là, entassée dans son F4. Bien au frais stockée. Y en avait partout… de la baignoire à la loggia, du plancher jusqu’au plafond, dans des boîtes à chaussures, sur des rayonnages branlants, sous des bâches, dans les placards…

— Tu piges à c’t’heure ? Je vends quoi… mille trois cents exemplaires… les pionnes, les profs, deux attardés, trois maniaques. Tu crois pas que je vais bouffer avec ça ? Et mon éditeur avec…

Il ne comprenait pas vraiment, les bouquins étaient là, empilés, même pas coupés, sur palettes. C’était suspect, comment faisait-il pour les récupérer ?

— Bon, ça va… accouche, il lui a fait. D’où ils viennent ?

— Mais je les pique, mon ange ! Je les pique !

— Quoi ?

— Un an, un an et demi, deux ans… Un par un, je les pique. Je nettoie. Mais depuis que boulevard Saint-Germain ils se sont mis à l’électronique, je pousse jusqu’en province… obligé… Le Furet du Nord, Mollat, le Bateau-Livre. Ça fait des frais, tous ça ! Ah, putain, la Joie de Lire, j’étais best-seller à l’époque. Aujourd’hui, je bosse comme un nègre, des précautions à n’en plus finir pour un résultat calamiteux… A la Hune encore c’était bon, jamais personne n’aurait fait ouvrir son cartable au célèbre Guamelle… mais depuis ce putain de détecteur…

— Et Le Deuil ?

— Eux ? Ils s’en branlent… Me reprennent tout au prix du papier quand j’ai plus rien à bouffer. Touchent des deux côtés comme ça… des maquereaux !

Le jaune avait pris au fond des assiettes, Guamelle s’était encore tassé sur son tabouret en Formica. Il sentait sa pitié pour lui sourdre sournoisement, il lui a refilé le coup de l’attaché-case doublé de feuilles de plomb… qu’il n’aille pas s’attraper la mort dans des coins sauvages, qu’il ne se fasse pas baiser connement chez un soldeur. Guamelle pour le remercier lui a offert une pile de son dernier roman et sa collection complète de Change. Ils se sont promis de se revoir en se disant qu’il valait mieux pas.

Tout le voyage de retour, dans son compartiment, il a mal dormi. Désespéré. Le préambule était terminé, l’intermède définitivement rangé au fond du tiroir avec quelques autres menues déceptions… des billets de Loto, des vieux poèmes, des nus au fusain, des arnaques fabuleuses. Il fallait s’arranger tout seul. Faire le malin. Y avait pas à chier.

Paru dans Subjectif, n° 7, 1979

réédité dans Contes de la littérature ordinaire, Mille et une nuits, 2004

D’après Raphaël Sorin, ce serait le meilleur texte que j’aie jamais écrit !

Deuxième balle

C’était un étage de bureaux paysagés. Le genre où l’on ne branle rien. Le cadre ordinaire au seuil de l’habituel directeur… aux frontières exactes du linoléum bas de gamme et de la moquette haute laine.

— Monsieur le Président… Guathary veut vous parler !

Un vent de panique se leva un bref instant du calme palissandre, puis, presque aussitôt, le paysage se rétablit.

— Comme d’habitude, Souvestre… Comme d’habitude ! Repli en ordre… Planquez tout ! Pas d’affolement, je téléphone aux flics.

— Je m’excuse Monsieur le Président, je me suis mal exprimé… Il n’est pas là en personne, il est au téléphone.

— Vous vous foutez de moi, Souvestre ? C’est pour ça que vous me dérangez ? Faudrait, peut-être, aussi, que je lui réponde ? Je ne suis pas là, Souvestre… Manquerait plus que ça… Je suis en réunion… A l’étranger… A Francfort, tenez ! En comité de lecture… Nous décidons de son sort. Pas de problème ! Si les progrès qu’il a faits à Sainte Anne se confirment, ça devrait passer… On le publie à la rentrée… Pour les Prix… Et patin et couffin ! Qu’il rappelle. Non ! On le tient au courant. L’affaire est dans le sac. Je compte sur vous, Souvestre… Enfin, vous connaissez votre boulot. Demain… Après-demain… A Pâques… A la Trinité… A la saint-glinglin !

— C’est que…

— C’est que quoi ? Vous croyez que je n’ai que ça à foutre ? Vous croyez qu’on ne perd pas assez de temps avec ce type ? Lire ses manuscrits, rédiger les fiches de lecture, treize à la douzaine, un par mois, recta ! Minimum… Romans, nouvelles, récits, théâtre… Et lui répondre au polygraphe ! Vous imaginez qu’à lui tout seul il nous mobilise une secrétaire à mi-temps… Vous savez ce que ça nous coûte en charges sociales ?

— C’est…

— Souvestre ! Franchement… Rappelez-vous. Après le lire, il a fallu lui parler, le voir, le consoler, le virer le soir à la fermeture, lui refiler l’adresse d’un psychanalyste et le dernier coup… Le bouquet ! L’apothéose ! Mishima dans le vestibule… Seppuku ! Hara-kiri ! La moquette salopée, les murs à repeindre, la standardiste en dépression. Le scandale ! Huit millions de dégâts et il se rate en plus… il rate tout ! C’est un raté, Souvestre ! De l’écriture… Du suicide… Pareil ! Tout ce qu’il réussit, c’est à nous emmerder !

Putain ! Mais qu’est-ce qu’ils ont dans la tête de le relâcher en permanence… et pas plus tôt relâché, c’est pour ma pomme ! Faites-moi penser à demander une subvention à la DDAS… Rigolez pas, on y aurait droit ! C’est pas tout ça… restons calmes ! Je ne suis pas là, Souvestre, je suis en vacances… Injoignable.

— Monsieur le Président, il faudrait que vous m’écoutiez cinq minutes. Il faut lui parler. Il le FAUT ! Il a pris Guarand en otage. Cette fois, si vous ne le publiez pas, il le zigouille.

— C’est pas vrai ? C’est pas possible ? Oh, putain ! Pouviez pas me le dire plus tôt ? Putain de putain de bordel de merde ! Il est où ?

— Hericy, bien entendu…

— Ne sait faire que ça… Des citations ! Un aptère ! Bon, écoutez-moi bien, Souvestre. Dites-lui que le principe est acquis, mais que je veux lui parler des modalités… M’assurer… Enfin, vous vous démerdez ! Noyez le poisson… On vous paie pour ça, bordel ! Le service juridique… Vous n’avez qu’à coller le délai sur le dos du service juridique ! Allez me chercher ses merdes à la cave… Doit bien nous en rester une douzaine. Allain est là ?

— Il lui parle… Enfin… Il essaie de le raisonner.

— Bon ! Il vient avec moi. On prend sa voiture, le machin allemand là. Qu’il le prévienne de ne rien tenter… On le baisera sur place… L’écrivain est toujours baisable, Souvestre, rappelez-vous-en… Surtout quand il n’a rien publié.

— Allez-y, Allain, je vous écoute.

— « L’alcool a enroulé sa descente de vertige le long de ma respiration… »

— Ça suffit ! Vous déconnez, Allain, ou quoi ? Vous improvisez ? C’est pas possible… Où il va chercher des conneries pareilles ? C’est encore plus merdique que je m’en souvenais. Vous n’avez pas autre chose ?

— C’est pas ce qui manque… « C’est une colline verte avec pour seul ciel, derrière le sommet, le pressentiment d’une illusion… »

— C’est pas mal ça, non ? Allain… C’est original !

— C’est de la merde, Monsieur le Président, mais franchement on a vu pire.

— Et en théorie, il n’a rien pondu ces derniers temps ? Ça risque moins la théorie… Non ?

— Ça dépend des goûts.

— Pas mal votre machin… C’est une BM, c’est ça ?

— Série 5.

— Ça fait un peu proxo, c’est vrai, mais ça envoie, faut avouer ! Alors, et cette théorie ? Restez calme, Allain, on a tout notre temps. Vous trouvez ?

Feuillets – chemises – chutes quelquefois – recherches à l’aveugle.

— Oui, oui, j’ai : « Qu’est-ce qui justifie la peinture et de continuer à peindre ? Qu’est-ce qui de la peinture fait l’histoire ? » Deux cent soixante-seize pages, on a perdu la bibliographie.

— C’est pas mal ça non plus, hein ? C’est moderne…

— Sûr, Monsieur le Président, mais tout le monde s’en fout.

— Parce que vous croyez que je ne m’en fous pas ? Je m’en torche moi de la peinture, de l’histoire, du vertige et des collines ! Mais une fois imprimé ce genre de conneries ça vous prend un petit air péremptoire… On n’y voit que du feu, faut avouer…

— C’est bien mon avis, Président… C’est pour ça… Je voulais vous dire, je ne vois pas pourquoi vous ne le publiez pas, Guathary. Ça vous engage à quoi ? Quand il va se voir imprimé, il ne va plus en pouvoir, quand il va voir combien il en vend, il va réfléchir, peut-être même quand il aura baisé deux ou trois agrégées, il va renoncer.

— Mais mon petit, ce n’est pas la question ! C’est le principe. Il ne faut pas de précédent… Nulle part… Jamais ! Rien ne l’empêche, son cinéma, de le reproduire en amont, en aval, tous azimuts ! De terroriser les libraires, révolvériser les critiques… Vous imaginez… Le ver dans le fruit ? Ce type qui ne connaît personne, qui écrit comme tout le monde, qui n’est même pas baisable d’après ce que je peux en juger, s’il finit best-seller… Pape… Prix des deux Magots et tout le toutim…Ça va être n’importe quoi, nous perdrons la maîtrise… Définitivement ! L’Edition ça va devenir le western… Il ne faudra plus se gêner ! Vous vous imaginez qu’il fasse des adeptes… Ça ne manquera pas. Créons un, deux, trois, trente-six Viet-Nam… Vous vous imaginez une escouade de fellaghas au standard tous les matins à 8 heures pétantes ? Vous le savez Allain, la littérature, moi, je m’en tamponne ! Je suis là parce qu’un peu détraqué de l’aorte, que l’Edition c’est peinard… Pas de conflits sociaux, ni de grèves, de cadres séquestrés… Du billard ! Moi, Guathary, je le trouve même plus rigolo que les auteurs maison, vous voyez ? Mais ce n’est pas le problème. Le problème c’est le principe ! Le principe, vous comprenez ?

La villa où se donnaient, encore, il y a peu, les partouzes de l’Intelligence, avait un faux air de couverture de Détective. Un ballon en plastique flottait mélancolique sur la piscine. Il était un peu dégonflé. On pouvait voir la malle arrière de la 604 gris métallisé par la porte entrouverte du garage. Il y avait un vélo d’enfant couché dans un massif. Comme il est difficile de déranger le décor de la richesse ou qu’elle a, parfois, des aspects négligés, le tout gardait encore une allure présentable. Tout ce qu’il faut pour exciter un dément, le pousser à la chienlit, au massacre.

— Il se fait pas chier ! D’où il sort tout ce pognon ? a demandé Allain, plié en deux de peur de prendre une rafale.

— Je vous en prie, mon petit, c’est pas le moment. De toute façon, c’est de famille. Sonnez, c’est tout !

L’interphone était planqué sous le lierre. Ce qui leur manquait, en revanche, c’était les arguments à y chuchoter. D’entrée de jeu, Guathary s’était fait maximaliste. Il voulait voir publier ses Oeuvres quasi-complètes, poésie comprise… Rien que ça ! Cent briques en liquide d’à-valoir et puis même… Il n’en avait plus rien à foutre de son nom en gros sur la jaquette, des bandeaux rouge sang, du quatrième de couverture élogieux, il voulait devenir vedette de fait-divers. « L’un n’empêche pas l’autre ! » lui a suggéré Allain, Guathary l’a approuvé bruyamment. Allez savoir pourquoi il trouvait ça « complémentaire » . De toute façon, il avait déjà téléphoné à la presse et aux flics. Pour une négociation discrète, ça se présentait mal. C’est d’ailleurs juste après qu’il eut dégringolé le pare-brise de la BMW d’Allain au fusil à pompe que le GIGN se pointa. La négociation s’éternisa et comme il y avait un match en direct à 20 h 15, les bourres ne firent pas dans la dentelle… Reischoffen ! Le chemin des Dames ! La prise de la smalah d’Abd-el-Khader ! Mais, lors de la charge au travers de la pelouse, en zigzag, le pif dans les thuyas ce furent Guarand, sa femme et ses jumelles qui morflèrent.

Lorsque la fusillade fut terminée le Président et Allain furent autorisés à voir le forcené. Il était étendu sur le billard Charles X du salon-salle à manger. Il saignait encore plus que la dernière fois qu’ils l’avaient rencontré, agenouillé dans l’entrée, un couteau de cuisine enfoncé jusqu’au manche dans le duodénum. Ce qui les surprit c’est qu’il souriait d’un air entendu. Il leur fit signe d’approcher. Lorsqu’ils furent tout près, il fit un effort pour se redresser et il chuchota à l’oreille d’Allain qui s’était penché vers lui : « J’ai un contrat… Pour tout raconter… Vingt briques d’à- valoir… Je vous emmerde ! ».

Allain en fit part au Président qui avait l’air dans la lune depuis déjà une heure.

— Essayez de savoir avec qui ? Rachetez si possible… Ça peut faire un coup ! Il faudra aussi virer Souvestre… Et trouver un nouveau directeur littéraire, bien entendu. Plus souple… Plus dynamique. Votre genre si vous voyez.

— Bien entendu, Monsieur le Président, et nettoyer le tapis aussi…

— Cela va de soi, Allain, cela va de soi.

Paru dans Libération, 29 septembre 1979

réédité dans Contes de la littérature ordinaire, Mille et une nuits, 2004

La dialectique étant en panne, on est prié de prendre l’escalier de service

La façon dont les individus manifestent leur vie reflète très exactement ce qu’ils sont.

Ce qu’ils sont coïncide donc avec leur production,

aussi bien avec ce qu’ils produisent qu’avec la façon dont ils le produisent.

Karl Marx & Friedrich Engels

Je ne sais pas si c’est l’adjectif adéquat, mais je passais un mois d’août dé-sa-lié-né… Serveur dans un restaurant, mais pas n’importe lequel et pas n’importe où : un restaurant radical dans un paysage de liberté au centre d’un monde où rien ne serait plus comme avant ; c’était la première fois que j’avais des patrons de gauche. Ils m’ont tutoyé d’emblée, j’étais logé dans la chambre à côté de la leur ; on y trébuchait sur la littérature en vogue à cette époque : Finas, Irigaray, Marie Antoinette Fouque (et Macchiochi aussi !) sans oublier les œuvres complètes encore inachevées de Marguerite Duras. Pas trop mon genre, mais mieux que rien ; en fouillant derrière une pile de Femmes en Mouvement j’ai fini par dégotter un Bachelard dont les dix premières pages avaient été découpées : La Terre et les rêveries du repos.

Dans de semblables conditions, on peut se douter que le boulot n’était pas trop chiant… Plutôt cool ! Sympa ! La dernière fois que j’avais travaillé dans la restauration j’avais été viré parce que j’avais les cheveux trop longs, ici le patron portait les siens ramenés en queue de cheval. Dans la vapeur des paniers de vaisselle on chantait : Nous sommes des fous/ Vous et nous… C’était : Comme / à la / radio… C’est dire ! Pendant le service on se cassait le nez sur des artistes authentiques (la télé en 50… Feral et Chabannes… Depuis ? Un peu de pub et les tournées au Togo avec Ferrarix le magicien plus rapide que son ombre). Le reste du temps, on allait dégager, avec la Land-Rover, la Jaguar du dentiste du bled d’à côté (Malaucène) qui se plantait régulièrement dans un fossé traître. Après ? On allait jeter les ordures dans un décor grandiose en braillant The Times They Are Changin’.

C’était du temps où l’on y croyait…

Une des serveuses bégayait, ce qui ne l’empêchait pas de continuer à croire que l’inconscient était structuré comme un langage, une autre se tirait les cartes et faisait du Taï-Chi. Tout ça réuni, avec un pétard ou deux, vous change la vie quotidienne… le SMIC c’est autre chose, aucune raison de le porter au rouge, dans le Luberon comme à Decazeville il y a la taille, la gabelle, les charges incompressibles, la TVA en cascade, l’État qui prélève son petit écot, faisant ainsi obstacle au désir du patronat de gauche d’abolir le salariat.

Le jour de repos on bronzait à poil, tous ensemble, au bord de la piscine et c’est un après-midi où l’on entrevoyait la solution finale que le couple infernal nous est tombé dessus. Ils se sont pointés dans une voiture de location et notre petit monde si bien organisé a basculé brusquement. Ils n’étaient pourtant pas très différents de nous, à vrai dire même parfaitement assortis. Il avait une salopette, des sandales en cuir et un catogan, elle avait un sarouel indigo et pas de soutien-gorge alors qu’elle aurait dû. Ils aimaient Folon, le rosé frais et les abat-jour en matières naturelles. Ils disaient « quelque part » pour ils savaient pas bien où, « assumer » pour se faire chier, « construire une histoire » pour être amoureux. Par certains côtés ils étaient vachement modernes : ils n’étaient pas mariés, ils avaient foutu les deux ou trois gosses qu’ils n’avaient pas eus ensemble en colonie de vacances. Seulement voilà, ils se suçaient le trognon vingt-quatre heures sur vingt-quatre… Un peu de sauce au pistou pour les coups de fringale, l’hypoglycémie traître et c’était reparti pour un tour : les folles étreintes sans un regard pour le dernier éditorial de Cavanna et c’est ce qui a fini par nous porter sur les nerfs. Le spectacle de la libération sexuelle irrite le travailleur… C’est pas qu’il soit contre, mais ça lui rappelle trop sa condition.

On s’est tous mis à les haïr. A l’unanimité ! Le patron jurait en occitan chaque fois qu’il les surprenait emboîtés dans des coinceteaux bizarres, la serveuse qui croyait à l’inconscient et aux Tarots de Marseille a diagnostiqué un déséquilibre hormonal aggravé de nymphomanie ; celle qui faisait du Taï-chi parlait d’un mauvais Karma et de chakras encrassés. Le résultat était le même. D’ordinaire, dans la restauration, la lutte des classes passe plutôt dans le sens loufiat/client. Celui qui est assis et qui paye c’est l’ennemi, celui qui chipote, qui gaspille, qui salope, qu’est jamais content, qui veut jamais plier bagages. Depuis leur arrivée, au fur et à mesure que leur sexualité perpétuelle nous sortait par les pores, on trouvait les clients de plus en plus sympas, propres, attentionnés à l’extrême, pour un peu on les aurait invités à bronzer avec nous le jour de repos pour faire tomber les barrières entre les classes.

C’était le mois d’août d’il y a longtemps…

On tombait partout sur leurs étreintes et sur leurs contorsions : par devant, par derrière, au bord de la piscine, sous la treille, en pleine garrigue… Roulés-boulés dans les champs de lavande… Coïts complexes dans le thym et dans le serpolet pendant que l’on touillait la daube et que l’on rinçait les verres. On ne parlait plus que de ça… Ils foutaient rien ! Pas une rame ! Dalle ! Pouic !

J’étais le moins excité de tous, je les trouvais juste laids, je les avais surnommés Gugusse et Trumeau, une revanche comme une autre et qui me suffisait amplement (on a le deltoïde qui prend une importance hyperbolique à la belle saison et je suis plus indulgent que je n’en ai l’air). Une seule chose m’intriguait : qu’est-ce qu’ils pouvaient bien fabriquer en basse-saison ? Je les imaginais plus ou moins bibliothécaires à Beaubourg, éducateurs spécialisés ou, à la rigueur, gérants d’une boutique de savons aux plantes. Macramé ! Pâte à sel ! Papier crépon ! « Je veux dire ! »

Je l’ai appris presque par hasard un matin où je l’ai croisé dans la cuisine : il était responsable – free lance – du parc informatique des douze plus grosses entreprises françaises. Ce type se baladait en salopette accroché à un boudin écologique, il la baisait sur un matelas en mousse de polyéther, il mangeait du fromage de chèvre, buvait du rosé coopérative à même le cubitainer, faisait copieusement chier le prolétariat, avait loué une 104 Peugeot alors qu’il gagnait, au bas mot, plusieurs briques par mois, qu’il était cousin issu de germain du Pouvoir et de la Finance. Personne n’aurait jamais pris ce type en stop, sauf que c’était lui qui conduisait la bagnole. J’ai eu le Veblen qui n’a fait qu’un tour et une douleur derrière l’oreille qui s’est déclenchée aussitôt. L’Aspirine n’y a rien fait ni les tisanes à la sauge. La nuit les douleurs me réveillaient en sursaut malgré l’Elixir du Révérend Père Gaucher que je me tapais au goulot. Je grinçais des dents dans un mauvais sommeil, ça me tenait des heures, plié en deux, jusqu’à ce que le jour se lève. Et l’été, le jour se lève tôt.

J’avais bien connu Hegel, la dialectique, le monde renversé, le laid qui est un moment du beau, la physique amusante, la connerie du spectacle et le spectacle de la connerie, mais jamais ça m’avait réveillé la nuit, jamais ça ne m’avait fait souffrir. De par leur faute, j’étais, avant l’heure, dans le labyrinthe où tous les signes sont interchangeables, où les valeurs se confondent, où rien ne veut plus rien dire. C’était la croisée des chemins, l’aube des années 80, les idéologies déclinaient avec les certitudes, personne ne faisait plus mine de croire en ce à quoi je n’avais jamais cru moi-même. Et ça me collait des acouphènes…

Un matin, je suis descendu avec lui à la piscine. Le soleil pointait tout juste, les guêpes n’avaient pas commencé leur valse autour du beurre et de la confiture ni les cigales leur ébouriffant barouf, l’aspirateur ronronnait au fond du bassin dont la surface était aussi lourde que celle d’un bac à vidange. Il allait encore faire beau. Il a dû trébucher, je ne me souviens pas, en tous les cas, lui avoir fait de croche-pied. A moins que ce soit la lumière, le soleil qui est passé à ce moment-là juste au-dessus de la colline où le vieil Hollandais avait restauré un mas superbe. Son crâne a éclaté sur le bord de la margelle en pierres sèches. Sa tempe a fait le bruit d’une branche que l’on brise, l’hiver, contre son genou. Le sifflement au fond de mon oreille a cessé. La douleur aussi. Tout de suite.

Il y a, heureusement, encore, dans cette vallée de larmes, des choses sur lesquelles on pourra toujours compter, la clairvoyance de la Maréchaussée est l’une d’entre elles et c’est tant mieux. « Un accident bien classique en cette saison ! » ont conclu les pandores, après qu’on l’eut repêché.

La douleur a repris lorsque j’ai su que sa veuve était l’éminence grise de Françoise Verny.

Depuis, je la cherche sans succès du côté de Saint-Rémy-de-Provence et à la feria de Nîmes. Je crois parfois la reconnaître au Cercle de Minuit ou dans un vernissage, mais ce n’est jamais elle…

Le monde irait mieux si, comme moi, tout le monde essayait de faire coïncider, en toute saison, la réalité d’aujourd’hui (de gré ou de force, mais de préférence de force) avec la théorie d’hier. L’été serait chaud ; il pleuvrait l’automne ; l’hiver, la neige. Au printemps ? On ferait la révolution.

Paru dans L’Humanité, 21 juillet 1999

réédité dans Contes de la littérature ordinaire, Mille et une nuits, 2004

Nous sommes tous des suisses allemands

Je n’ai peur que de la peur

Patti Smith (et beaucoup d’autres)

Je ne bande plus tous les matins, et tous mes enfants sont fonctionnaires ou « assimilés ». S’il m’arrivait d’être arrêté, les flics me prieraient poliment de leur présenter mes papiers ; ils n’éprouvent, d’ailleurs, pas même le besoin de le faire. Encore pire, il leur arrive de me sourire — bonasses — en me faisant signe de passer. J’imagine leur déception si je leur balançais un bon coup de pied dans les couilles (contrairement à l’idée reçue, l’un des coups les plus difficiles à réussir)… La gueule qu’ils feraient.

Je n’y vois plus très bien ; dans les fréquences moyennes, mon ouïe se gâte ; mes muscles me fuient (et la peau pend). Je descends — pépère — en roue libre vers la mort, et la pente est douce. Comme n’importe quel lumpen-petit-bourgeois de mon âge, je deviens plus égoïste ; avant de rendre service, il m’arrive de réfléchir à ce que cela va me rapporter (en général : que des emmerdes) ; je pense surtout à ma tranquillité (je me suis assez fait chier jusqu’à présent), et à ne pas déraper dans les virages. Il m’arrive, tout en en restant plus proche que les saint-sulpiciens de tous poils, par le simple fait d’en avoir été, de trouver les pauvres irritants. C’est le premier mouvement qui conduit à la résignation puis à la saloperie.

Je fais partie de cette génération qui ne s’est jamais battue, qui ne se battra jamais, et qui, lorsqu’elle en a eu l’occasion, a courageusement rebroussé chemin.

C’est le procès facile que l’on peut faire à ceux qui ont eu 20 ans en 68. Épargnés, ils sont peu crédibles… être héros en rêve, cela ne compte pas. Les gaullistes immobiliers et les apparatchiks obèses pouvaient, au moins, se vanter d’avoir acquis leurs privilèges dans le sang, la sueur et les larmes. Une élite du « sens » a remplacé l’élite du sang ; ma génération ne peut se réclamer de rien qui n’ait été acquis par le progrès technique, son embourgeoisement est injustifiable et lui sera d’autant moins pardonné. L’Histoire ne juge pas les intentions, mais les résultats, et le bilan n’est pas brillant.

Nous n’avons rien conquis ni jamais échoué.

Plutôt failli.

La seule journée d’émeute (sic) qu’ait connue la ville de province dont je suis natif, nous avons bien renversé quelques voitures, mais renvoyé illico dans ses foyers l’ouvrier espagnol qui s’était pointé avec sa carabine (il est reparti — déçu — se soûler la gueule avec ses companeros qui avaient compris que le grand soir n’était pas pour ce soir !). Comme les choses ne me semblaient pas vouloir démarrer, j’ai quitté à mon tour le théâtre des opérations pour me casser le nez sur mon beau-frère, à l’époque anarchiste automatique, aujourd’hui psychologue scolaire ou quelque chose d’approchant, en train de régler la circulation…

Dans ces conditions… Que faire ?

Au nom de quoi adopter la posture héroïque, faire rêver les adolescents avec un héroïsme que je n’ai pas eu l’occasion de pratiquer ? Leur indiquer le chemin de vertus que je n’ai pas eu à emprunter ? « D’où je parle », et de quel droit — surtout — leur donner des leçons ? Les grandes gueules, on a vite fait de la leur faire fermer, en les invitant à passer devant.

— À vous l’honneur !

— Je vous en prie !

Ceux qui veulent voir les flèches, il vaut mieux ne pas trop compter sur eux le combat venu ; il est encore préférable d’aller au charbon avec une bande de lâches ordinaires, on risque — au moins — d’heureuses surprises, alors qu’entouré de courageux on ne s’expose qu’à la sanglante désillusion.

Pour un réformé de mon acabit, signer la préface d’un livre de cette collection est l’occasion de se faire (re)luire à bon marché, un desplante commode. Comme l’autoaccablement (c’est un courage qui ne coûte rien) n’est pas, non plus, le genre de la maison, je me borne à penser que si j’avais eu l’occasion d’être héroïque, tout aurait — banalement — dépendu des circonstances. Peut-être aurais-je été assez con pour me laisser tenter comme bon nombre de mes semblables, peu doués de nature, mais qui, lorsqu’il a fallu y aller, y sont allés… et qui, lorsqu’ils y sont allés, n’ont pas côtoyé beaucoup de cœurs purs ni de mains propres mais en sont revenus en pièces détachées.

Je ne suis pas moins ordinaire qu’eux.

Je ne suis pas à mon aise avec ceux qui disent ne pas l’être.

Alors Makhno ! Les steppes ! Debout les damnés de la terre ! La prise du Palais d’hiver ! Durruti et Ascaso ! Teruel ! No pasaràn ! Avanti popolo ! Banderarossa ! La Commune n’est pas morte ! El pueblo unido jamas sera vencido ! Les images d’Épinal, les injonctions martiales… très peu pour moi. Ceux qui se font frémir en boucle avec ces émotions rejouées imaginent mal que ceux qui entonnaient le Horst Vessel Lied jouissaient des mêmes en direct.

Ils manquent d’imagination.

La forme dégradée de cet être ensemble du chant résonne dans les stades et à la fin des repas quand tout le monde est bourré…

Nach Berlin !

On a gagné !

La fiesta !

Et 1 ! Et 2 ! Et 3-0 !

(Adidas vous encule !)

Ce sont des harmonies infectes, l’ivrogne n’est ni démocrate ni révolutionnaire, il ne sème que la terreur en musique… Cadences rap, marches militaires…

Zim-Boum-Boum !

Tagada-Tsoin-Tsoin !

Quant aux injonctions, d’où qu’elles viennent, je suis du genre qui traîne systématiquement les pieds, qui ne veut pas se lever le matin, à tel point qu’à mon sens le premier article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen gagnerait en précision si l’on pouvait lire à la place de l’ordinaire vœu pieux : « Chacun se lèvera lorsqu’il n’aura plus sommeil. »

Le passé et la gloire ancienne ne rejaillissent pas automatiquement sur ceux qui les étudient ; ressasser à ce propos sert, aussi, quoi qu’on en dise, à s’aveugler sur aujourd’hui, à se satisfaire du goût suspect pour l’archive qui a, toujours, un côté flic. Les catafalques ne me font pas frémir ni les drapeaux en berne, l’enterrement des illusions, c’est, avant tout, un enterrement : l’occasion de piquer un fou-rire en famille.

Et tout ce goût pour la violence, ce désir de voir la mort à l’œuvre (sinon celui de la donner), c’est l’ignominie qui nous fait ralentir pour apercevoir sur le périph’ le corps du motard vautré sous la glissière, le goût des éducateurs spécialisés pour le polar français écrit par des staliniens qui font semblant d’être repentis, la déception des militants anti-fascistes lorsque les tortionnaires exercent sous péridurale.

Dégueulasse.

Je hais la complaisance autant que la nostalgie (les drapeaux rouges rangés à plat dans leur housse avec de l’antimite comme le Viagra dans l’armoire à pharmacie et les revues porno dans le tiroir de la table de chevet, l’Opinel dans la poche, Michon et Bergounioux sur l’étagère en pitch-pin) et, en prenant de l’âge, le spectacle de la violence m’est devenu insupportable alors même que l’exercer ou la subir ne me dérangeait pas auparavant (le vieillard a les articulations fragiles et la complexion délicate) ; je me vois mal, dans ces conditions, en recommander l’usage aux corps glorieux qu’arborent les « jeunes ».

Je ne veux pas voir mourir mes enfants et je ne suis plus certain d’avoir encore la force de les défendre.

Pour toutes ces raisons et d’autres plus confuses encore (la fraternité est un sentiment confus… on se trompe souvent et on se tait toujours : les vrais durs ferment leur gueule), j’aime la première phrase du Glaive et le Fourreau : « Au commencement était la peur et la peur était en moi — et la peur était moi. » Comme j’aime que Gustav Regler ne soit pas un héros ; qu’il tombe du bon côté alors qu’il aurait pu se retrouver du mauvais s’il ne s’était pas rendu compte — comme ça — qu’il dormait les yeux ouverts lorsqu’il était l’employé prospère de son boutiquier de beau-père. Ceux qui n’ont rien compris ni à mes préventions ni à la dialectique pourraient penser que ce sont les événements qui décident à sa place. Ils se trompent, ce sont ses convictions et son intelligence. Cela me rassure que les choses ne se règlent pas entre bandes de brutes hyperboréennes, Schwarzenegger de fresques réalistes-socialistes, Stallone d’opérette.

Moi aussi, je peux donc y jouer.

Bien sûr, tomber du bon côté pourrait vouloir dire que les victimes méritent de l’être et que les bourreaux sont condamnés à leur être-bourreau. On hériterait alors d’un monde où le Destin serait d’un poids tel que rien — jamais — ne pourrait faire que le train parti pour la mort ne s’arrête ailleurs que là où s’achève la voie ; un monde, en définitive, pas très éloigné de celui dans lequel nous vivons où les salopards sont des salopards avec une gueule de salopard que l’on reconnaît du premier coup lorsque l’on n’en est pas un (si l’on en est un, n’en parlons pas). À l’inverse de ce que l’on pourrait penser, mon hypothèse n’empêche pas les êtres comme Regler (chrétiens, faut-il le préciser) de croire à la lutte. Ce sont des être tragiques pour qui tomber ne veut pas dire chuter, mais lutter. Malgré tout.

Sans se soucier du résultat.

Pour la beauté du geste.

Et un beau geste est toujours un geste juste.

Devant des destins de cette qualité, nous dont le destin est de n’en avoir aucun, ne pouvons que béer (mais un Destin, cela se provoque, camarade !). C’est L’Ile au trésor, Le Grand Cirque et Les Trois Mousquetaires… Pour ce qui est de Regler : la Première Guerre mondiale, la croix de fer, la révolution allemande, Paris, Berlin, Aix-en-Provence, le Reischtag brûle ! Malraux, Ivens, Hemingway, l’écriture et les amours libres, le Barcelone de la CNT, Kœstler, Saint-Nazaire, Ellis Island, Benjamin Péret et le Mexique pour finir où Marie-Louise, sa compagne, meurt. Cela vous a une certaine gueule.

Au lieu de ça, la Paix est sur nous, et elle nous engraisse.

Regler sait voir ce qui crève les yeux et aveugle les éternels spectateurs (Ce ne sont pas les méchants qui font le mal dans le monde, ce sont les ignorants, les paresseux et les crédules) : Aragon (révolutionnaire lorsqu’il y a des photographes), Marty (« flic dans l’âme »), Ulbricht (cadet prometteur à recruter d’urgence), sont des canailles. Il perdra ses dernières illusions lorsqu’il surprendra les communistes s’excluant les uns les autres dans les chiottes du Camp du Vernet où sont internés les Républicains en déroute. Sa femme, seule, ne se trompe pas : « Ils ont tous tort ! »

On n’écoute jamais assez les femmes lorsqu’il s’agit d’affaires concernant les hommes…

Au tout début du livre, dans la boue des tranchées où, malgré les gaz et les obus, il lit Rilke (Bobin fait pareil, mais n’y comprend que dalle), un adjudant qui hait la nuit lui fait envoyer, au péril de sa vie, des fusées pour écarter les ombres. C’est une assez belle métaphore de ce que devrait être le travail de l’écrivain.

À la fin, Regler est seul.

Il a réussi son coup.

Ici, aujourd’hui, on attend la mort. Il ne nous reste plus – mince affaire – qu’à finir debout.

Adelante !

Bruxelles, janvier 1999

Texte écrit à la demande de Gérard Guégan qui,

s’il n’a pas réussi à me faire dire ce qu’il désirait que je dise

(qu’il aurait pu dire lui-même), a réussi à me faire écrire le mieux que je le pouvais.

Il a servi de préface à l’édition chez Actes Sud (« Révolutions »)

du livre de Gustave Regler, Le glaive et le fourreau.

La collection a été arrêtée, je n’ai plus beaucoup de nouvelles de Gérard Guégan,

mais j’embrasse sa femme tous les ans lors de la soirée d’inauguration du Salon du livre.

Change pas de main ! Lâche pas l’affaire !

Elle m’appelle de son portable. Faut qu’elle speede, sa batterie est naze, ça lui prend la tête ! « C’est quoi ton code ? » elle me demande. Je lui réponds la vérité : « 1418 ». « Pas de prob’ ! À tout’ ! » elle fait et elle raccroche. Sa batterie est HS, elle a les boules…

Vautré sur mon canapé, une 8.6 à la main, je regarde la guerre en Irak sur mon vieux Sony noir. Je l’ai acheté d’occase chez Locatel. Un Black Trinitron, le top à l’époque… Des fois il marche, des fois il y a sur l’écran plus de bandes noires que le Cinémascope n’en a inventé.

J’ai pas Canal, j’ai pas le câble, j’ai pas de lecteur de DVD, juste une télé naze et un magnétoscope qui clignote. Il faut que je fasse des calculs savants chaque fois que je veux enregistrer la 3, la seule chaîne dont il reconnaît le signal et, à chaque fois, je me plante dans les soustractions. Faudrait que je colle une allumette dans la Péritel pour qu’elle ne branle pas, mais j’ai toujours mieux à faire, la trouille de m’entraver dans les câbles et de tout flanquer définitivement en l’air.

Les Anglais se régalent à Bassora, ils flinguent tout ce qui bouge. Ça ressemble à La chute du faucon noir sans les images. C’est mieux. On imagine…

La fille qui m’a appelé est en deuxième année des beaux-arts. Je l’intéresse. À son avis, bien que n’en étant pas une, je dois être détenteur des secrets qu’il faut connaître pour devenir une star.

Elle sonne pendant que le général chargé de la communication de l’Empire est en pleine conférence de presse. Ce type pourrait vendre une palette d’aloyau congelé, extension de garantie de cinq ans comprise, à une secte de végétariens. Les journalistes l’aident de leur mieux, il y en a peu qui oseraient s’avouer qu’un Black peut être un sacré enculé de sa race.

Elle s’assoit à côté de moi sur le canapé.

— T’as vu le nègre s’il les roule dans la farine ? je lui demande.

— Il est black ? Ça se voit pas…

— C’est pas un Papou ma chérie, c’est un général américain !

D’une main, elle me supprime la télécommande, elle me pose l’autre entre les cuisses et elle me roule un patin. Putain ! Ça fait combien de temps qu’on ne m’a pas roulé un patin ? Vingt ans au bas mot…

Quel âge peut-elle avoir ? Dix-huit balais ? Quel âge a ma belle-fille la plus jeune ? Vingt-quatre, je crois… Et ma petite-fille la plus âgée ? Dix ! Vingt-quatre et dix : trente quatre, divisé par deux : dix-sept et demi. Bingo ! À six mois près, ça passe ! Et moi, ça me fait combien ? La cinquantaine du côté de la pente qui mène tout droit à la soixantaine ! Putain !

Et les Rolling Stones qui continuent de gigoter…

On déplie le canapé. Elle a pas lâché la télécommande. Elle a une jolie langue et sa salive a bon goût. Elle est étroite, le moins que l’on puisse dire, c’est que j’ai la broche bien calée dans la prise.

On lui voit les côtes. J’ai toujours baisé des femmes dont on ne voyait pas les côtes. Du temps où les télés avaient un boîtier en acajou et deux chaînes en noir et blanc… C’était des meubles ! Et je suis en train de baiser une 16/9ème, coins carrés, écran plasma. Le genre qui se suspend au mur comme un tableau. Joli tableau ! Et joli tableau aussi, sans doute, que le vieillard qui nique Lo-li-ta. Choisissez la bonne focale et passez de la vaseline sur l’objectif !

C’est pas le genre qui hurle ou qui couine, c’est le genre qui a l’air d’avoir chaud sans transpirer pour autant. Elle doit peser combien ? Quarante-cinq, quarante-huit kilos… Moins de cinquante en tous les cas, pour un mètre soixante-douze minimum, étendue, elle est presque aussi grande que moi. Elle a dû faire un peu d’anorexie à seize ans devant les photos de Kate Moss à qui elle ressemble vaguement. La danse du scalp autour des distributeurs de Coke… Et que je vomisse mon Yop !

Je l’étouffe. Tu m’étonnes ! Je dois faire largement plus de quatre-vingt, près de quatre-vingt-dix même. Il n’y en a plus pour très longtemps avant qu’elle me dise qu’elle me trouve lourd… « Relou ! » La honte !

Je me soulève sur les bras en continuant à m’agiter doucement. Elle s’acharne sur la télécommande. Cette conne va me dérégler toutes les chaînes. Je commence à avoir des douleurs dans les épaules. Il faut tenir. Coûte que coûte. Je suis son héros, son phallus théorique. Bruce Willis qui retient sa nana du haut du Nakatomi Plaza, Keanu Reeves dans « Matrix » tirant sur le câble de l’hélico…

Je me soulève encore, je n’ai plus qu’une demi-bite en elle. Avec un peu de chance et pas mal d’adresse, ça peut suffire. Je la branle de la main gauche au cas où elle déposerait une réclamation. Qu’est-ce qu’elle a comme os ! Elle n’a pas beaucoup de seins non plus… Finalement, c’est comme quand tu achètes tout le bastringue à la FNAC, une fois livré, tu vois plus que les inconvénients et tu vas vomir dans la pièce d’à côté. Un fix est un fix est un fix.

— Change pas de main, elle me souffle dans l’oreille. Lâche pas l’affaire !

Tu parles ! Elle va y mettre un peu du sien, nom de Dieu ! Ça fait HYPER MAL ! Je vais pas tenir longtemps comme ça, je vais me déboîter l’épaule, mon bras droit va lâcher et j’ai des crampes dans l’avant-bras gauche, les mâchoires qui se crispent, des larmes au coin des yeux. Dans quinze secondes, je vais m’écrouler sur elle et l’écrabouiller vivante. La prochaine fois, elle ira se faire voir chez Bruce Willis…

Elle souffle ! Elle souffle ! Elle vient, la jeune fille blanche !

Je retire mon harpon. Je fais aller et venir les têtes de mes humerus dans leurs capsules où la synovie manque. Tout va bien. J’en serai quitte pour quelques courbatures.

— Et toi ? elle me demande.

— T’inquiète, je lui fais.

— Ça tombe bien, j’ai un before au Palais de Tokyo ! Mickey & les Samplers… C’est de la fusion garage… Faut k’j’speede !

J’ai pas le temps d’articuler « Sensass ! » qu’elle a récupéré son portable qu’elle avait mis à recharger et qu’elle a disparu.

Un meuble télé, un Ducretet-Thomson, mettons… m’aurait jamais laissé en rade comme ça, m’aurait fini à la main, j’aurais, peut-être, même eu droit à une petite pipe…

Depuis quand le jeune n’a plus de conscience professionnelle ? Le punk ? Les débuts du disco ? Conneries ! C’est juste depuis qu’il n’écoute plus de rock… qu’il croit que Chuck Berry c’est une marque de barres chocolatées, que Jerry « Lee » Lewis est un comique débile.

« Come back Killer ! », ils sont devenus fous !

— Qu’est ce qu’il se passe en Irak ? ma femme me demande quand elle rentre du boulot.

— La télé est pétée !

— Merde !

— T’inquiète ! J’ai entendu sur France Info que Bagdad serait le tombeau des GI’s …

— Tout va bien, alors ? T’as passé une bonne journée ?

— Excellente… Il ne s’est rien passé !

RIEN… sinon que c’est pas demain la veille que les hommes en ont.

Et je voudrais disparaître sous le plancher comme l’autruche de l’artiste qui vaut des millions de dollars dont je ne me rappelle plus le nom.

Et que la télé remarche.

Publié dans Remix n° 1 (Hachette éditeur)

Le principe (imaginé par Michaël Sebban) était simple :

deux auteurs remixaient une nouvelle écrite par un troisième.

L’auteur de la nouvelle originale était Philippe Nassif,

les deux remixeurs : Guillaume Dustan

(qui s’était contenté de recopier le texte en changeant le sexe des protagonistes)

et mézigue.

ET UN PEU DE CRITIQUE POUR CHANGER DE LA CRITIQUE

Saphia Azzeddine, Confidences à Allah, Editions Léo Scheer.

D’après les gazettes, Saphia Azzeddine (85 A), ex-petite amie de Djamel Debbouze (Djamel !!!), serait la réplique hallal d’Amanda Sthers (95 C), ex-femme de Patrick Bruel (Patrick !!!).

On trépigne ! Son livre conte les aventures de Jbara, jeune bergère qui tient boutique-mon-cul au fin-fion du désert marocain puis à Masmara après avoir découvert une valise pleine de strings Dior. Notre Zazie de Tafafilt est plutôt sympa, excepté ses soucis métaphysiques. Je crains trop que ces « confidences » (culpabilité comprise) ne soient la partie la plus intime de l’ouvrage pour risquer un bref jugement à ce sujet. En revanche, malgré les barils de foutre déversé dans les différents orifices de Jbara, il est assez difficile de ne pas rapprocher la prose de Saphia Azzeddine de celle de Faïza Guène (90 B). Pour se rendre compte du fossé, ténu, mais infranchissable, qui sépare le style de ce qui n’en est pas, il suffit de comparer deux phrases « limite », l’une d’un grand écrivain (Ludwig Hohl) : « Bientôt, on est un peu en nage », et l’autre de Saphia Azzeddine : « Il m’a quand même un peu violée ».

Comme le germanopratin est censé ne rien entraver au sabir des arbis, on lui inflige d’inénarrables notes de bas de page : « manicures » = « manucures » ; « Inch’Allah » = « Si Dieu le veut » ; et au cas où il aurait du diabète, on le prévient que les « cornes de gazelle » sont des « gâteaux marocains à la pâte d’amande » ! En gros et en détail, on le prend pour un con.

Rien ne dit qu’on se trompe.

L’Utah, c’est moi !

Sous nos climats, les paysans sont devenus agriculteurs avant d’être salariés de Monsanto ou bien cantonniers subventionnés, à moins qu’ils n’aient passé, en cachette de leurs parents, un diplôme de jardinier-paysagiste.

La campagne française n’existe plus.

Quand on contemple, lors de la retransmission du Tour de France, ce qui l’a remplacé, on peut constater qu’il ne reste plus trois hectares d’un seul tenant que l’on puisse qualifier de « sauvage ». Sur toute l’étendue du territoire, rien n’échappe plus à la civilisation, tout est désormais disponible au rayon accessoires du tourisme à connotation culturelle. La nature qui, il y a quelque temps encore, pouvait sembler vaguement menaçante est devenue un parc d’attractions. Pour la rendre crédible, on y réintroduit par décret quelques ourses slovènes, les chasseurs les truffent de plomb après avoir choisi le fer adéquat pour sortir du bunker et occire le cochonglier sur le green.

Comme tout ce qui n’existe plus produit un vide dont la nature a horreur, les nostalgiques s’en donnent à cœur joie pour le combler. La littérature, évidemment, n’y manque pas, une collection aux Presses de la Cité est dévolue à ces travaux de terrassement agricoles. La plupart des ouvrages publiés dans la collection « Terres de France » sont « historiques » lorsqu’ils ne sont pas « policiers » : le phylloxéra sévit, le grisou menace, la grippe espagnole ravage le cheptel, le rebouteux couve le croup, les Prussiens sont à nos marches, l’ombre de la guillotine plane, Toinette danse la polka et son cousin échappe de justesse au STO alors qu’il pose quelques collets où le feld-gendarme viendra s’entraver.

Rien que du réel ! Rien que de l’actuel !

C’est écrit à la bêche et au sarcloir avec des effets de style que Paul Bourget n’aurait pas désavoués. C’est la France d’avant, celle de la tapette à mulot, du gris que l’on roule, du poste à galène, de la glacière avec du merlan dedans, du sinapisme, de l’eau de Vichy et des pastilles Valda.

Une France morte depuis des lustres.

Aujourd’hui, les designers dévorent Jim Harrison, les script-doctors écoutent Johnny Cash en boucle et dansent l’electric slide (une espèce de menuet country) à la Gay Pride de Saint-Vite (Lot-et-Garonne).

Ce serait le problème !

L’imaginaire yankee a tout emporté sur son passage, nos paysages et notre géographie ; le Bas Berry ne fait plus rêver à l’inverse du Wisconsin. Hier, nous pouvions encore apprendre le monde tel qu’il est en lisant Sand ou bien Giono, aujourd’hui l’Empire a défait nos rêves, rien ne peut s’y confronter sinon, dans la déploration infinie, un quarteron de mavericks dépenaillés : Trassard, Finkelkraut, Bergougnioux, Millet, Michon et compagnie.

And « That’s not with this fuckin’ bunch of has-been that’s we’re goin’ to win the Pulitzer », marmonne Olivier Cohen, french editor.

Cut-Cut-Ray-Cut !

Raymond Carver est l’un des écrivains favoris des écrivains français (Sean Penn étant l’acteur favori des acteurs français, Jeff Koons, l’artiste favori des artistes français, Johnny Cash, le chanteur favori des chanteurs français, Britney Spears, la cagole favorite des cagoles françaises). Il est loué à la fois pour son talent, sa personnalité, son curriculum, et pour son « minimalisme ». Qualité si réelle qu’il faudra une douzaine de ses nouvelles mises bout à bout pour qu’Altman puisse en faire un film (Short Cuts).

On a parlé à son propos de « réalisme de supermarché ». A juste titre. Ses personnages errent dans ces zones péri urbaines où fleurit le spleen post-moderne en marmonnant quelques lambeaux de phrases suffisants pour leur briser le cœur, et celui des lecteurs, par la même occasion. A côté de lui, le bon vieux Hem’ paraît bavard, c’est dire !

Le numéro d’hiver du New Yorker consacré à la fiction nous en apprend de belles sur le laconisme du natif de Clatskanie (Oregon), mais aussi sur la façon dont la littérature venue d’Amérique (comme l’ensemble de son art) est « produite » et, pour tout dire, « surproduite ».

Gordon Lish, l’éditeur de Ray, sabrait la moitié de ce qu’écrivait son poulain, sans se priver de réécrire le reste. Pas très difficile dans ces conditions de parler de « minimalisme », plus difficile de parler d’originalité. Il faudra attendre une republication des œuvres de Carver pour que sa veuve, Tess Gallagher, souhaite les voir publiées dans leur forme originale. Ce qui déclenchera les foudres de Gordon Lish, écrivain médiocre de son état, mais redoutable éditeur de Don DeLillo, Richard Ford et Chuck Pahlaniuk, entre autres, qu’il traite de la même manière… à la schlague et à la tronçonneuse !

Avant de s’extasier sur la prose (traduite) de tous ces phénix yankees, encore faudrait-il que les écrivains français sachent ce qu’elle doit à leur « nègre » Gordon « Captain Fiction » Lish et, accessoirement, s’ils accepteraient d’être traités comme des produits.

(Brouillon du suivant*)

Maillot jaune, le danois blanc comme neige doit se retirer sous prétexte qu’il n’est pas aussi blanc qu’il le prétend ; Chambers, l’anglais qui court plus vite que son ombre ne sera pas sélectionné alors qu’il a purgé sa peine ; en coulisses, le texan muni d’un seul testicule prépare son retour.

Le sport a perdu la tête, les journalistes ne savent plus où donner de la leur, ils errent dans la nuit avec leurs bons points inutiles guidé par Gérard Holz, le chèche rabattu sur les pupilles, demain ils excommunieront, sur ordre de la direction, celui qu’ils ont canonisé hier. La foule fait Oh ! La foule fait Ah ! Et les écrivains la ferment.

A priori, on devrait pouvoir compter sur eux, le monde et le sport avec devrait les intéresser plus que la moraline à tartiner… que dalle ! La faute à qui, la faute à quoi ? Mystère !

Peut-être à un passé trop riche (Blondin tout de même !),

Peut-être à une culture insuffisante (le sport n’est pas très français, écrire à son propos une exclusivité anglo-saxonne)

Plus sûrement à ce que l’écrivain français baigne dans un tiède jacuzzi, celui des névroses minuscules et des infimes vacheries. La démesure n’est plus de son fait ni les exploits… tout ce à quoi il aspire, c’est 10 000 exemplaires garantis sur facture, la retraite à soixante ans et que François Busnel qui n’y connaît rien dise du bien de son style. Moyennant quoi, il pourrait retourner en Lubéron soigner ses verrues plantaires.

Les boxeurs, les cyclistes, les footeux, les rugbymen, les athlètes ? Pas pour lui. Dans son Caddie™, il a des analystes (toujours prêts), des cadres commerciaux (tendance), des poireaux, des scénaristes (vintage), des chirurgiens (aux doigts de pianiste qui courent, dans un recoin du Lutetia, sur l’échine d’une linguiste offerte), des pommes de terre, des professeurs (abondants), des « plasticiens » (« trendy » et « arty » à la fois), des carottes et des oignons. De quoi mitonner un petit bouillon clair et bio, un potage de régime.

* pour « montrer le travail de la langue ».

Coupables, forcément coupables

Alors que les sportifs de haut-niveau sont devenus (triste époque !) nos saints et nos héros, leur sort semble de moins en moins enviable. Leur vie quotidienne se rapproche à toute berzingue d’une zone dangereuse où, en échange d’une richesse de mauvais aloi mâtinée d’un effroyable mauvais goût : Hummer chromé, blonde en silicon(n)e, piscine à débordement et Rolex en pagaille, il faut renoncer aux libertés dont jouit le clampin de base. Dans son épatant petit livre (Bartali sans les clopes à l’Age d’homme), Michel Perruchoud raconte comment les contrôleurs de l’U.C.I. demandent un échantillon d’urine à Kevin Van Impe (gregario de profession) au sortir des obsèques de son fils mort-né !

Un sportif doit désormais pouvoir être localisable à toute heure du jour et de la nuit, son « passeport biologique » (Big Brother Next Door) ne doit comporter aucune « anomalie », j’en passe et des bien pires.

Ces entraves aux libertés élémentaires reposant, bien entendu, sur une hypocrisie majuscule, tout le monde sachant que, sans vider cul sec une burette d’eau bénite, personne ne peut monter trois cols dans la journée à la vitesse d’un scooter au galop, supporter de ne pas coller un coup de boule au type ayant traité, pendant quatre-vingt-dix minutes chrono, votre mère de pute, remercier la foule des bananes qu’elle vous jette et, pour finir, répondre sans ciller aux questions de Gérard Holz. Beaucoup d’entre nous ont recours aux drogues pour bien moins que cela sans que personne n’y trouve rien à redire ; c’est remboursé par la Sécurité sociale, et tant mieux ! Pourquoi les sportifs auraient-ils moins de droits que les patraques et les dépressifs ?

Privés de liberté, nos riches esclaves doivent, en prime, subir une pression « morale » s’exerçant en dehors de tout contrôle (le maillot jaune danois doit se retirer sous prétexte qu’il n’est pas aussi blanc que ses analyses le prétendent), hors de propos (Richard Gasquet ne peut pas vouvoyer la ligne tandis que le Beig’ en tutoie une palanquée sans écrire mieux pour autant) ou excédant la sanction (sa peine purgée, Dwight Chambers se voit refuser la sélection à laquelle ses performances lui donnent droit).

Cessons donc de badigeonner le sport de moraline et d’aduler les sportifs

Foutons-leur la paix !

Mi-chèvre Michon

La commedia dell’arte avait Matamore et Polichinelle, la scène littéraire hérite du croisement des deux : Barbenstuc.

On aperçoit le phénomène de profil, le menton à l’horizontale, hanter La Hune, côté cour, et Brive, côté potager.

Barbenstuc se reconnaît à sa posture plus qu’à son talent, si ce n’est celui qu’il met à sculpter à la petite cuillère son buste en gruyère (socle en cabecou garanti d’origine).

Barbenstuc se doit de pratiquer une langue creuse, mais grammaticalement impeccable pour dénoncer (en creux), sur un ton apocalyptique et/ou lugubre, la décadence de notre temps, de nos mœurs et, bien sûr, de notre langue dont il est l’unique à maîtriser les propriétés.

Jusqu’à son décès, G.-E. Debord remplissait le rôle à la perfection, Richard Millet lorgne la sinécure, mais le successeur désigné a pour nom Pierre Michon.

Et de quoi Pierre Michon est-il le nom ? Pierre Michon est le nom d’une escroquerie réactionnaire confite (comme le porcelet chez le traiteur) sous la gélatine du radicalisme décaféiné. Ex-mao, il a publié l’essentiel de son œuvre chez Verdier, accul méridional du maoïsme reconverti dans la Kultur dont les trois axes louches sont la Terre, la Torah y los toros. La gnose et les bovidés n’étant pas du ressort de notre Caton, il lui reste à biner la glaise avec application… à la bêche ! La terre ne ment pas, pas davantage, en tous les cas, que le navet bio et l’inocybe de Patouillard !

Pour ne pas faire perdre de temps aux jeunes générations qui pourraient se laisser abuser par les dithyrambes dont la bique de Creuse est l’objet, déclarons tout de go que Michon est chiant comme la pluie sur le Causse, sa prose surannée aussi obsolète que le bloc moteur de la Rosengart Ariette et aussi surfaite que le beurre Bordier.

Preuve que les académiciens ne sont pas dupes, ils ont décerné leur dernier Grand Prix à notre styliste ; preuve que l’Etat sait reconnaître les mérites de ses ennemis les plus déterminés, Pierre Michon vient d’être décoré de la Légion d’honneur !

La jeunesse est un naufrage

Amanda, elle est sympa, quand elle m’a invité avec des copains à elle (sur Facebook, elle en a dix mille !), j’ai trouvé ça super-sympa… Elle a un méga appart’ à Montparnasse… elle se fait pas chier pour les thunes, Amanda ! Elle est blindée, j’veux dire… En bouffe aussi, elle assure… y avait du taboulé au maïs, des falafels bio… au dessert, y avait des chamallows au micro-ondes, des fraises Tagada et un magnum de Bailey’s… et puis « LA » surprise : Amanda, elle nous a dit qu’elle avait hérité d’une collec’ chez Plon-Plon et qu’elle voulait que tous ses copains, ils écrivent dedans. Imagine ! J’te dis pas le délire ! Amanda, elle nous a dit que le concept, c’était qu’on écrive sur des stars comme si on était des stars… LOL ! Un collage fou comme un panthéon émotionnel du siècle ! C’est elle qui commence… elle a choisi Liberace, j’te dis pas… on savait pas qui c’était ! La honte ! Un mec super en fait, elle a dit… un gay qu’est mort – avec un dentier – qui joue comme Richard Clayderman… c’est trop abusé ! Philippe Besson, il a dit qu’il voulait faire James Dean… c’est son karma à lui ! Philippe, il kiffe Jimmy, le petit Gregory et Laurence Parisot ! Amanda, elle a dit OK ! Le vieux là qu’est toujours là, j’me souviens jamais son nom… Grimbert, voilà, Grimbert, c’est ça ! Au secours ! J’ai rien dit, effectivement, comme philosophe, j’aurais préféré François Bégaudeau ou Joy Sorman…. Enfin, elle fait ce qu’elle veut Amanda, chacun sa merde ! Il est balèze en grammaire, le vieux con… j’te dis pas… il a eu son BAFA du premier coup… Moi ? OK, j’l’ai passé trois fois et j’l’ai même pas eu… la honte ! Remarque… j’suis pas le seul ! Bon, en tous cas, il a pris Noureev, l’éduc’ ! C’est dur comme sujet*… moi, j’l’aurais pas pris… j’sais rien dessus, ça dérapait de mes repères. J’m’en fous, j’suis super-content, j’suis tombé sur John Lennon ! C’est un des Beatles au cas où y en aurait qui suivraient pas au fond (je rigole !). Il était coiffé en banane avec un jean remonté par un ourlet… En vérité, ça a fait comme une fulgurance dans mon cœur, OK ? J’ai cru que mes oreilles avaient des jambes… OK ? C’est pas pour ça que j’ai pas fait des recherches sur Wikipédia, non plus ! J’suis pas un bouffon avec un bouc… OK ! J’vais pas mythonner sur trois cents pages, tellement j’le calcule John… y en a qui disent que j’suis un rêveur, mais j’peux rien exprimer d’artistique si ce n’est pas personnel ! En trucs psyché aussi, j’assure… j’te dis pas ! Comme je dis page 14 : « Il y a eu une petite période où on a pris de l’acide, mais la vraie révolution a été le LSD » ! Ça m’a rappelé ce que j’avais lu dans le journal de Jean Genet quand j’étais à la « fuck » de lettres : « J’ai toujours aimé la sodomie et après, je me suis fait enculer ! » Effectivement… les grands esprits se rencontrent… OK ? Rigolez, bande de nazes ! N’empêche… chez Stock, ils ont tellement kiffé mon bouquin qu’ils m’ont commandé la bio de l’Ami Ricoré. Cassé !!!

* après Collum McCann (Danseur, Belfond), c’est même très-très-dur.

Allo, Madeleine !

— Allo, Madeleine, c’est Olivier, comment allez-vous ?

— Des douleurs, mon petit Olivier, des douleurs… la mort rôde !

— Vous exagérez, j’en suis certain. Vous êtes en pleine forme, c’est cela ?

— Je vous taquinais Olivier, les écrivains sont des exhibitionnistes, ils veulent être aimés.

— Mais je vous aime, Madeleine, j’espère que vous n’en doutez pas ?

— Ça fait une éternité que vous ne m’aviez pas appelée…

— Madeleine, nous nous sommes vus le mois dernier en Ré… et les amours, Madeleine ?

— Les bébés ont des orgasmes, pourquoi voudriez-vous que les personnes du troisième âge n’en aient pas ?

— Quelle vitalité, Madeleine ! Vous m’étonnerez toujours… c’est incroyable… et cette aisance… à propos, Madeleine, vous n’avez pas quelque chose à nous confier ? Cela fait une éternité que nous avons rien eu de vous. Je m’inquiète…

— Olivier, j’ai dépassé 80 ans… j’ai publié 80 livres !

— Je suis bien placé pour le savoir, Madeleine… 5 en 2000, 5 en 2006, 5 en 2008. Vous avez une puissance d’écriture incroyable, je ne vois que Carol Oates qui puisse vous être comparée.

— Qui ça ?

— Carol Oates ! Joyce Carol Oates !

— Connais pas ! C’est bien ?

— Rien de comparable à votre talent, je parlais juste de puissance d’écriture, pas de la manière qui est la vôtre… si parisienne… des broderies de Lesage ! De la haute couture !

— Quel séducteur vous faites ! Vous me rappelez JJSS.

— Ne soyez pas modeste, Madeleine… tout ce que vous écrivez, tout ce que vous pensez est évident comme une chanson sous la douche !

— C’est vrai, écrire pour moi, c’est comme chantonner, une activité intime et détachée, on fredonne, on se fait la voix et puis ça y est, c’est écrit !

— Foncez Madeleine, foncez ! Je suis derrière vous !

— Vous ne croyez pas que le public risque de se lasser ?

— Pensez donc Madeleine ! Vous n’avez que des fans, vous êtes leur Prozac, je suis sûr que pour certains vous êtes leur Viagra !

— Vous verriez quoi ?

— Quelque chose de court… il n’y a que le court qui plaise aujourd’hui.

— J’ai pensé à quelque chose… j’ai aperçu cette pauvre Liliane Bettencourt à la télévision… c’est si terrible cette fin de vie ! Vous savez que je la connais très bien.

— Je l’ignorais… écoutez Madeleine, c’est très bien, faites-nous quelque chose là-dessus… il faut que nous déjeunions ensemble… pour les détails, les conditions, tout ça, vous voyez ?

— Et le titre ? « Liliane, mon amie », ça vous dit quoi ?

— Je ne sais pas. Vous m’avez dit quelque chose de très beau tout à l’heure… la mort rôde !

— C’est pas très gai quand même… Liliane n’est pas encore enterrée !

— Voyons-nous, Madeleine, et on en parle. Je n’ai pas mon emploi du temps sous les yeux et j’ai rendez-vous avec un terrible emmerdeur, je vous dis pas… un type qui écrit des livres sur la boxe.

— Quelle horreur !

— Vous ne croyez pas si bien dire… et prétentieux avec ça, incroyable ! On se rappelle, Madeleine, je vous embrasse.

— Je vous embrasse aussi Olivier… à très bientôt !

Happy Dead End

Les éditions René Château ont été récemment condamnées pour avoir commercialisé depuis plusieurs années la version « optimiste » de La Belle Equipe. Julien Duvivier avait tourné deux versions, l’une, à l’usage de la production et de l’idée qu’elle se fait du public, se terminait par une réconciliation, l’autre par un meurtre ; Duvivier préférait la dernière, c’est celle-là qui sera diffusée désormais. A Hollywood, les réalisateurs n’obtiendront jamais le final-cut, mais il faudrait que les écrivains américains l’utilisent davantage, la vie ne se termine pas toujours très bien (en réalité, elle se termine plutôt mal) et ils nous inondent ad nauseam de happy ends parfumées à la guimauve. Entendons-nous bien, je n’ai rien pour la noirceur à tout prix, mais la perpétuelle fin heureuse rend sans danger tout ce qui précède, on n’a plus rien à secouer des pires avanies infligées aux héros dans la mesure où l’on sait que tout ça finira en carte postale.

C’est pour cela qu’il faut distinguer Arrête-moi là ! de la production standard venue d’outre-Atlantique, en dehors des qualités habituelles auxquelles la dite production nous a habitués, ce polar bien foutu ne se termine pas par une assomption ridicule comme La Route de Mc Carthy par exemple ou, pire encore, par une chute saugrenue comme un nez de clown comme Petite sœur, mon amour de Carol Oates qui nous avait habitués à bien mieux.